| Welthandelsorganisation WTO | |

|---|---|

| Logo der WTO | |

| |

| Englische Bezeichnung | World Trade Organization (WTO) |

| Französische Bezeichnung | Organisation Mondiale du Commerce (OMC) |

| Organisationsart | Internationales Völkerrechtssubjekt |

| Status | aktiv |

| Sitz der Organe | (Sekretariat) |

| Generaldirektorin | Ngozi Okonjo-Iweala |

| Mitgliedstaaten | 166 Mitglieder |

| Amts- und Arbeitssprachen |

|

| Gründung | 15. April 1994 |

| www.wto.org | |

Die Welthandelsorganisation (englisch World Trade Organization, WTO; französisch Organisation mondiale du commerce, OMC; spanisch Organización Mundial de Comercio, OMC; im Deutschen üblicherweise mit WTO, seltener mit WHO abgekürzt) ist eine internationale Organisation mit Sitz in Genf, die sich mit der Regelung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt. Sie wurde am 15. April 1994 aus dem General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in der Uruguay-Runde nach siebenjähriger Verhandlungszeit gegründet. Am 1. Januar 1995 nahm sie ihre Arbeit in Genf auf. Die WTO ist neben dem IWF und der Weltbank eine der zentralen internationalen Organisationen, die Handels- und Wirtschaftspolitik mit globaler Reichweite verhandelt.

Geschichte

Die Geschichte und Hintergründe der Welthandelsorganisation beginnt bereits weit vor ihrer Gründung 1994/1995. Es beginnt mit dem Abschluss des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, kurz heute als GATT 1947 bezeichnet. Die im Rahmen dieses Abkommens angenommenen Praktiken und Gewohnheiten sind noch immer Teil der Arbeitsweise der Welthandelsorganisation. Dies ist auch in Artikel XVI:1 des Marrakesch-Abkommens explizit niedergeschrieben.[1]

Die Geschichte des GATT 1947

Die Gründung einer internationalen Handelsorganisation wurde zuerst in den 1940er Jahren diskutiert.[2] Hintergrund war vor allem die zwischen den Weltkriegen zusammengebrochene Welthandelsordnung. Auch unter dem Hintergrund dauerhafte Stabilität und Frieden in der Welt zu schaffen, wollte man für wirtschaftliche Sicherheit mittels einer Organisation sorgen.[3] Im zuvor gegründeten Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen schlugen die Vereinigten Staaten von Amerika die Ausarbeitung eines Abkommens für eine International Trade Organization, was der Rat im Februar 1946 auch annimmt. Während die Bretton-Woods-Konferenz von 1944, bei der Internationaler Währungsfonds und Weltbank gegründet worden waren, die Gründung einer Handelsorganisation als wichtig bezeichnet hatte, war jedoch nichts konkretes geschehen. Erst im Oktober 1946 kam es in London nach der Resolution des Wirtschaftsrats zu ersten Treffen zur Erarbeitung einer Charta einer solchen Organisation.[2] Diese Treffen wurden im April 1947 in Genf fortgeführt. In der Beschreibung von John H. Jackson waren diese Treffen, die bis in den November reichten, in drei Teile geteilt. Einer, der sich auf die Vorbereitung einer Charta für eine internationale Handelsorganisation (ITC) konzentrierte, einer, der sich auf die Erarbeitung eines Abkommens zur Zollreduzierung konzentrierte und der dritte Teil, der sich auf die Regelung allgemeiner Verpflichtungen im Rahmen des Zollwesens konzentrierte. Diese beiden letzten Teile der Verhandlungen schritten schnell voran, sodass aus den Ergebnissen im Oktober 1947 das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT 1947) entstand.[4] 23 Staaten wurden Vertragsstaaten des GATT.[5] Die Verhandlungen für die Handelsorganisation blieben hingegen hinter den Erwartungen zurück und sollten noch bis mindestens 1948 dauern. Zwar sollte das GATT 1947 an die Charta der ITC angehängt werden, jedoch wollten die Verhandlungsführer des GATT 1947 nicht mit der Inkraftsetzung warten. Dies hatte zum einen den Grund, dass man Handelsverzerrungen befürchtete, sofern die vereinbarten Zollreduzierungen nicht bald in Kraft treten würden. Zum anderen hatten die Vereinigten Staaten unter einer Handelsgesetzgebung verhandelt, die nur bis Mitte 1948 in Kraft gesetzt war. Dies führte jedoch nicht zu einer direkten Inkraftsetzung. Da viele Staaten die Befürchtung hatten, dass sie zunächst das GATT 1947 durch ihre Parlamente kriegen würden, um dann später die Charta der ITC scheitern sehen zu müssen, vereinbarten sie eine provisorische Geltung durch ein Protokoll. In diesem Protokoll war jedoch vereinbart, dass die meisten Bestimmungen zunächst nur dann gelten würden, wenn sie nicht gegen bestehende Gesetzgebung verstoßen würden. Diese als „Großvater-Rechte“ (grandfather rights) bezeichneten Ausnahmen von der Geltung erschreckten sich auf einen Großteil der materiellen Bestimmungen des Abkommens. Während diese Regelung als Provisorium gedacht war, verblieb sie bis 1996 als Geltungsweise des GATT 1947.[4]

Im März 1948 kamen die Verhandlungen zur Erstellung einer Handelsorganisation zu einem Ergebnis. Das als Havana-Charta bezeichnete Abkommen bekam, trotz der Initiierung durch die Vereinigten Staaten, keine Zustimmung des US-Kongresses.[6] Hierfür werden unterschiedliche Gründe genannt. Während für die einen die Charta zu viele planwirtschaftliche Ideen von Roosevelt enthalten solle, gab es für einige zu wenige Schutzvorschriften für die nationale Wirtschaft. Auf der anderen Seite gab es aber auch Stimmen, die zu viele Schutzvorschriften in der Charta sahen.[7] Andere Staaten wollten keine Handelsorganisation gründen, in der die größte Wirtschaftsmacht kein Mitglied wurde. Die USA gaben 1951 unter Präsident Truman auf die Zustimmung des Kongress zur Charta zu erreichen und so kam es nicht mehr zur Gründung der internationalen Handelsorganisation. Einen Teil der angedachten Rolle wurde immer mehr vom GATT 1947 übernommen.[6]

Das GATT 1947 war nur als internationales Abkommen konzipiert und nicht als internationale Organisation. Trotzdem begannen sich im Laufe der Jahre gewisse institutionalisierte Prozesse herauszugeben.[8] Daher wird in der Literatur überwiegend dem GATT der Charakter einer Organisation zugesprochen.[9] Die Zahl der Mitglieder stieg im Laufe der Zeit bis 1995 auf 132 Mitglieder an.[10] Im Rahmen des GATT 1947 kam es auch zu den sogenannten Welthandelsrunden. In diesen acht Runden von 1947 bis 1994 (die Gründungsverhandlung von 1947 wird dabei als erste gezählt), kam es zu drastischen Reduzierungen von Zöllen der Industrieländer von über 40 % auf Industrieprodukte auf weniger als 4 %. Während die ersten fünf Runden vor allem auf die Reduzierung von Zöllen gerichtet war, begann sich der Fokus ab Kennedy-Runde auf den Abbau von Handelshemmnissen, die keine Zölle waren, zu richten.[8] Das ist vor allem dadurch begründet gewesen, dass sich nach den großen Ölpreiskrisen in den 1970er diese Hemennisse und Ansätze von protektionistischen Handelspolitiken ausbreiteten.[11] In der Hinsicht der nichttariffären Handelshemnisse kam es aber nicht zu ähnlichen Ergebnissen wie bei den Zöllen. Viele der später in der Tokio-Runde verhandelten Abkommen waren auch nicht bindend. Vor diesem Hintergrund begannen in den 1980ern Rufe nach einer neuen Runde von Verhandlungen, die im Gegensatz zu den bisherigen Runden allgemeiner den Abbau von Handelshemmnissen diskutieren sollten.[8] Andere Gründe für den Drang nach einer neuen Welthandelsrunde war die Erkenntnis, dass die Bestimmungen des GATT nur unzureichend den stetig wachsenden Welthandel regeln konnten und auch nur begrenzt zu einer guten Streitschlichtung.[12]

Die Uruguay-Runde

Diese neuen Verhandlungen begannen dann im September 1986 in Punta del Este in Uruguay. Diese als Uruguay-Runde bekannt gewordene Welthandelsrunde hatte neben der Regelung des Handels mit Waren zum ersten Mal auch den Handel mit Dienstleistungen. Die Gründung einer internationalen Handelsorganisation war aber zunächst nicht das Ziel der Vertragsstaaten des GATT, wobei eine institutionelle Reform des Systems geplant war.[13] Insbesondere die Vereinigten Staaten waren dabei eine treibende Kraft in der Ausweitung der Regelungsinhalte des GATT.[14] Während der langen Verhandlungsjahre kam es zu mehreren großen Durchbrüchen. So kam es bei einem Treffen 1988 in Montreal zur Annahme des Trade Policy Review Mechanism, mit dem die Einhaltung der GATT-Regeln stärker überprüft werden sollte. Auch kam es zur Vereinbarung stärkerer Kooperation zwischen GATT, IWF und Weltbank. Im Jahr 1989 kam es zur Vereinbarung eines alle zwei Jahre stattfindenden Ministertreffen, was später die WTO-Ministerkonferenz werden sollte.[15]

Aber erst im Februar 1990 kam durch Renato Ruggiero, den italienischen Handelsminister und späteren WTO-Generaldirektor, das erste Mal die Idee der Gründung einer internationalen Handelsorganisation auf. Im April 1990 legte Kanada den Vorschlag zur Gründung einer Welthandelsorganisation vor, welche nach den Plänen verschiedene multilaterale Abkommen zur Regelung des Handels unter ihrem Dach vereinen sollte. Auch ein Vorschlag der Europäischen Gemeinschaften (EG) von Juli 1990, die die Gründung einer multilateralen Handelsorganisation vorschlug, ging in die gleiche Richtung. Die EG begründeten ihren Vorschlag vor allem damit, dass durch eine Organisation die Ergebnisse der Uruguay-Runde besser umgesetzt werden könnten. Auf Zustimmung trafen diese Vorschläge jedoch zunächst kaum. So hatten die USA und viele Entwicklungsländer Angst vor Supranationalismus, viele stärkere Industrienationen aber auch vor einer Stimmengleichheit in einer Organisation mit schwächeren Handelsnationen. Vor allem herrschte aber eine generelle Skepsis vor der Abgabe von nationaler Macht an eine internationale Organisation bei den Vertragsstaaten vor.[15] In dem zunächst als Schlussdokument der Uruguay-Runde vorgesehenem Beschluss, dem Brussels Draft Final Act von Dezember 1990, fand sich kein Abkommen zur Gründung einer internationalen Organisation. Insgesamt galt die Konferenz bis dahin als gescheitert und wurde ausgesetzt. Jedoch bereits im April 1991 wurden die Verhandlungen fortgeführt und im November 1991 sorgte ein gemeinsamer Vorschlag der EG, Mexiko und Kanadas für erneute Verhandlungen bezüglich einer Welthandelsorganisation, die 1991 in einem Vorschlag für das Gründungsabkommen mündeten, der nach dem damaligen Generaldirektor des GATT, Arthur Dunkel, als Dunkel-Draft bezeichnet wurde. Die Vereinigten Staaten blieben jedoch weiterhin Gegner des Vorschlags und brachten dies auch klar zum Ausdruck. Bis zum Jahr 1993 waren jedoch fast alle anderen Teilnehmer der Welthandelsrunde für die Gründung der internationalen Handelsorganisation. So kam es dann zu einer Kehrtwende der Vereinigten Staaten unter dem neuen Präsidenten Bill Clinton, der die Blockade einer neuen internationalen Handelsorganisation aufgab und am 15. Dezember 1993 seine Zustimmung gab. Jedoch verlangten die Vereinigten Staaten, dass die Organisation statt multilateraler Handelsorganisation, worauf sich die meisten der Befürworter einer Organisation geeinigt hatten in dem Ziel, dass es zu einer Zustimmung der USA führen würde, Welthandelsorganisation heißen solle. Nach einigen Berichten soll der Grund gewesen sein, dass die USA nicht den EG die Genugtuung geben wollten, den Namen der neuen Organisation zu wählen.[16]

So kam es dann zur Einigung über das Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO), welches im April 1994 in Marrakesch unterzeichnet wurde und nach diesem Ort als Marrakesch-Abkommen bekannt geworden ist. Es trat am 1. Januar 1995 in Kraft. Im Sutherland-Bericht von 2004 wird die Gründung der Welthandelsorganisation als der „drastischste Fortschritt des Multilateralismus“ (the most dramatic adcance in multilateralism) genannt seit der Gründung internationaler Organisationen in den späten 1940er Jahren.[17]

Funktionen der Welthandelsorganisation

Sofern man eine Hauptfunktion der Arbeit der Welthandelsorganisation definieren möchte, so ist dies nach der Selbstdefinition der Mitglieder in der Doha-Runde einen institutionellen Rahmen für die Durchführung der Handelsbeziehungen zwischen den Mitgliedern im Verhältnis zu den Abkommen der Welthandelsorganisation zu geben. Das Marrakesch-Abkommen definiert in Artikel III fünf verschiedene Zwecke der Welthandelsorganisation. Dies ist erstens die Förderung der Umsetzung der Abkommen, zweitens ein Forum für Verhandlungen zu geben, drittens und viertens die Durchführung der Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten und des Trade Policy Review Mechanism, und fünftens die Kooperation mit Organisationen wie IWF und Weltbank zur Herstellung einer kohärenten globalen Wirtschaftspolitik. Als sechster Zweck kommt dazu die Unterstützung von Entwicklungsländern.[18]

Förderung der Umsetzung der WTO-Abkommen

Die erste Funktion der Welthandelsorganisation ist die Förderung der Umsetzung der beschlossenen Abkommen. Dies umfasst auch die Umsetzung der hinter den Abkommen liegenden Prinzipien. Ein Beispiel für diesen Zweck bietet Artikel 12 Absatz 2 des SPS Abkommens, welches dem SPS-Komitee die Aufgabe übergibt, Beratungen und Verhandlungen der Mitglieder einzurichten über die gesundheitsspezifischen Thematiken, in welchem das Komitee helfen soll internationale Standards in einem Mitglied einzuführen und diese zu stärken.[19]

Dieser Zweck obliegt den meisten Gremien der internationalen Organisation und nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Am 20. Februar 2020 schlugen zwanzig WTO-Mitglieder, zu denen Kanada, China, die EU und Südkorea gehörten, dem Allgemeinen Rat vor diesen Zweck zu stärken. Dabei sollten die angesetzten Treffen optimiert werden, Mitglieder angeregt werden, stärker und besser auf die Anliegen anderer Staaten einzugehen und das Sekretariat eine stärkere Rolle in der Koordinierung, Überwachung und Lösung von Handelskonflikten lösen.[19]

Verhandlungen über neue Handelsabkommen und Handelsregeln

Die zweite Aufgabe ist die Schaffung eines Forums für die Verhandlungen über Handelsabkommen und Handelsregeln. Dabei muss man diese Aufgabe zweiteilen. Der erste Teil ist die Verhandlungen über Themen, die bereits von WTO-Abkommen geregelt werden. Hierzu gehören unter anderem Verhandlungen über eine Änderung des TRIPS und über Marktzugangsregeln für Dienstleistungen. Der zweite Teil sind Verhandlungen für Themen, die noch nicht von WTO-Abkommen abgedeckt sind. Hierzu gehört unter anderem der Abschluss des Agreement on Trade in Information Technology Products, welches 1997 in Kraft trat.[20] Auch gehören zu diesem Zweck die Verhandlungen über den Beitritt neuer Mitglieder.[21]

Im Vergleich zum GATT 1947 bietet die WTO ein ständiges Forum für Verhandlungen, während das GATT für diese Zwecke nur die Welthandelsrunde kannte. Nichtsdestotrotz wurde bei der 4. Ministerkonferenz in Doha beschlossen, dass es mit der Doha-Runde eine neue Welthandelsrunde zur Besprechung verschiedener Themen geben sollte.[21]

Konfliktlösung von Handelsstreitigkeiten

Eine dritte Funktion der Welthandelsorganisation ist die Konfliktlösung von Handelsstreitigkeiten. Damit möchte die WTO nach Artikel 3, Absatz 2 der Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten dem multilateralen Handelssystem Sicherheit und Vorhersehbarkeit bieten.[22]

Dem Streitbeilegungssystem obliegt es die Rechte und Pflichten jedes Mitglieds zu gewährleisten und die bestehenden Abkommen auszulegen. Nicht jedoch darf das Streitbeilegungssystem einem Mitglied mehr Rechte oder Pflichten geben oder sie ihm erlassen. Dieses System, was auch als „Juwel in der Krone“ (jewel in the crown) der WTO bezeichnet wird, gilt als eines der erfolgreichsten Streitbeilegungssystemen im völkerrechtlichen Kontext. Dies liegt vor allem an der verpflichtenden Beteiligung an dem System, den strikten Zeitplänen, der Möglichkeit einer zweiten Instanz und den komplex ausgearbeiteten Möglichkeiten der Durchsetzung der Entscheidungen. Bis 2022 gab es 596 individuelle Fälle, bei denen ein Mitglied um Konfliktlösung gebeten hat.[23] Sofern ein Streit zwischen Mitgliedern nicht im Rahmen des Dispute Settlement Body beigelegt werden kann, wird aufgrund des Antrags eines Mitglieds ein ad hoc eingerichtetes Panel zur Lösung des Konfliktes angerufen.[24] Sofern ein Mitglied die Entscheidung des Panels nicht akzeptiert, kann noch eine zweite Instanz, der Appellate Body, angerufen werden. Dieser ist im Gegensatz zu den Panels nicht ad hoc eingerichtet, sondern ein stehendes Gericht aus sieben Mitgliedern.[25] Die Amtszeit des letzten Mitglieds, Zhao Hong, endete jedoch am 1. Dezember 2020 ohne weitere Neubesetzungen aufgrund einer Blockadepolitik der Vereinigten Staaten, womit der Appellate Body seitdem keine Mitglieder mehr hat und handlungsunfähig ist.[26]

Die anhaltende Handlungsunfähigkeit kann das Ende der WTO in ihrer derzeitigen Form bedeuten. Die Vereinigten Staaten stören sich auch am WTO-Budget und der Bezahlung der Handelsrichter, so dass zeitweise eine Blockade des Haushaltes für 2021 befürchtet wurde. Die Europäische Kommission erwägt Vorkehrungen, sollte die WTO auf Dauer handlungsunfähig bleiben.[27]

Überprüfung der Handelspolitiken

Eine vierte Aufgabe der Handelsorganisation ist die Überprüfung der Handelspolitiken der einzelnen Mitglieder nach dem Trade Policy Review Mechanism. Dabei hat dieses Verfahren die Überprüfung der gesamten Handelspolitiken der einzelnen Mitglieder zur Aufgabe. Es hat den Zweck eine Transparenz über diese Handelspraktiken und Handelspolitiken für andere Mitglieder zu schaffen und die Einhaltung der Pflichten unter den WTO-Abkommen zu stärken.[28]

Dabei unterscheidet sich die Häufigkeit der Überprüfung nach dem Anteil eines Mitglieds am Welthandel. So werden die größten Mitglieder, die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, China und Japan einer Überprüfung unterzogen, die nächsten 16 größten Handelsnationen alle fünf Jahre und alle anderen alle sieben Jahre, wobei am wenigsten entwickelte Länder auch längere Zeiten gewährt werden können. So kam es im Jahr 2019 durch das Organ zur Überprüfung der Handelspolitiken zu 12 Überprüfungen. Die Überprüfungen haben dabei zwei Berichte zur Grundlage, einen Selbstbericht des Mitglieds und einen Bericht des Sekretariats der WTO. Diese Überprüfung ist dabei nicht dafür gedacht, bereits Abweichungen vom WTO-Recht zwangsweise zu beenden. Dafür sind die Gremien der Streitbeilegung verantwortlich. Die Überprüfung und die Darstellung von Abweichungen – die Berichte mitsamt weiterer Bemerkungen des Vorsitzenden des Organs zur Überprüfung der Handelspolitiken werden veröffentlicht – sollen aber das Mitglied dazu bringen, diese Missstände selbst zu bereinigen, oder im Fall des Lobs für gute Politiken, diese auch in anderen Staaten fördern.[29]

Kooperation mit anderen Organisationen

Die FUnktion der Kooperation mit anderen Organisationen soll eine weltweite kohärente Wirtschaftspolitik fördern. Dabei nennt das Marrakesch-Abkommen in Artikel III explizit die Kooperation mit dem Internationalen Währungsfond und der Weltbank[30] – den beiden Institutionen, neben denen eine internationale Handelsorganisation nach dem Bretton-Woods-System einst stehen sollte.[2] Zu diesem Zweck haben alle drei Organisationen Abkommen geschlossen, die vor allem Beratungen und Informationsaustausch zur Folge haben. So kooperieren und arbeiten alle Organisationen täglich, insbesondere zur Unterstützung von Entwicklungsländern, miteinander.[30]

Nach Artikel V des Marrakesch-Abkommens soll die WTO auch mit anderen internationalen Organisationen kooperieren. Daher hat die WTO mit etwa 140 anderen Organisationen Vereinbarungen getroffen, sodass diese auch Beobachterstatus in für ihr Themengebiet wichtigen Gremien haben. Mit 200 Organisationen hat das Sekretariat Arbeitsbeziehungen. Kooperationsabkommen, wie mit dem IWF und der Weltbank, gibt es auch mit der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), der Weltzollorganisation (WCO), der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Codex Alimentarius Commission (CAC) und dem Sekretariat des Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES).[31]

Aus einer Kooperation mit UNCTAD entstand das Internationale Handelszentrum (ITC), was insbesondere Entwicklungsländer in ihrem Wachstum und bei Exportfragen unterstützt. Mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) arbeitet die WTO an zahlreichen gemeinsamen Berichten zusammen und auch an der digitalen Bibliothek, der WTO iLibrary. Auch zum UN-Generalsekretariat gibt es Arbeitsbeziehungen.[31]

Unterstützung von Entwicklungsländern

Als sechste Aufgabe der Welthandelsorganisation gilt die Unterstützung von Entwicklungsländern. Dies ist zwar nicht im Marrakesch-Abkommen angelegt, jedoch in der Praxis eine zentrale Aufgabe der Welthandelsorganisation geworden. Zwar überschneidet diese Aufgabe sich mit den anderen Aufgaben, wird aber aufgrund ihrer Wichtigkeit und Bedeutung als eigenständige Aufgabe eingeordnet.[32]

Die meisten Abkommen des materiellen Welthandelsrecht, wie das TRIPS oder das Übereinkommen über technische Handelshemmnisse, aber auch das Prozessrecht, die Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten fordern explizit die Unterstützung von Entwicklungsländern.[32]

Die meisten Ausgaben dieser Aufgabe kommen aus dem sogenannten Global Trust Fund, in den Mitglieder nach eigenem Belieben einzahlen. Die WTO bereitet mit dem Geld Unterstützungsmaßnahmen vor. So organisierte sie im Jahr 2018 etwa 336 Aktivitäten, an denen mehr als 21.000 Beamte von Entwicklungsländern teilnehmen. Zu dem Aktivitäten zählen Schulungen zu Handelspolitik und digitaler Infrastruktur.[33]

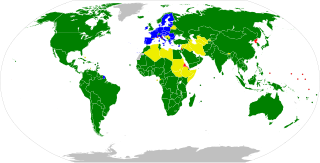

Mitglieder

Die Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation steht nicht nur Staaten offen. Mitglied können auch jene Sonderwirtschaftszonen (separate customs territories) werden, die Autonomie in Bezug auf ihre Wirtschaftsbeziehungen genießen. Stand 2024 sind drei solche Sonderwirtschaftszonen Mitglieder der WTO: Hongkong, Macau und Chinese Taipei.[34] Die WTO hat zurzeit 166 Mitglieder,[35] wobei das neueste Mitglied seit August 2024 Osttimor ist.[36]

Eine Besonderheit bei den Mitgliedern ist die Europäische Union (EU). Neben der Europäischen Union sind aber auch alle ihre Mitgliedstaaten eigenständige Mitglieder der Welthandelsorganisation. In der Praxis handelt und spricht die Europäische Kommission für alle Mitgliedstaaten in Treffen einzelner Gremien oder von Verhandlungen.[37]

Neben den 166 Mitgliedern gibt es 23 Völkerrechtssubjekte, die einen Beobachterstatus bei der Welthandelsorganisation besitzen. Mit Ausnahme des Heiligen Stuhl müssen diese nach fünf Jahren Beitrittsverhandlungen aufnehmen.[38]

Zusammensetzung

Etwa zwei Drittel der Mitglieder der WTO bezeichnen sich selbst als Entwicklungsländer. Dabei gilt, dass die Bezeichnung als Entwicklungsland fast ausschließlich auf einer Selbsteinschätzung beruht. Einige der Abkommen des Welthandelsrechts knüpfen an die Eigenschaft „Entwicklungsland“ gewisse Vorzüge. Daher kam es im Laufe der Jahre zu einigen Protesten von anderen Staaten, wenn sich ein spezifischer Staat auf die Eigenschaft als Entwicklungsland berufen hatte. Im Beitrittsabkommen der Volksrepublik China wurde vereinbart, dass China sich auf gewisse Paragraphen, die Entwicklungsländern einen Vorteil gewähren, nicht berufen dürfe.[39] Zu der Gruppe der Entwicklungsländer gehören unterschiedlichste Gruppen an Ländern, so eher einkommensstarke Staaten (upper-middle-income countries) wie Brasilien, China oder Südafrika, eher einkommensschwache Staaten (lower-middle-income countries) wie Kambodscha, Ghana, Indien oder Vietnam und einkommensschwache Staaten (low-income countries) wie Afghanistan, Haiti und Mali.[40]

In der Gruppe der einkommensschwachen Staaten sind mit Stand 2024 37 Mitglieder,[41] die von den Vereinten Nationen als am wenigsten entwickelte Länder (least-developed-countries, LDC) bezeichnet werden. Diese Mitglieder machen 1/5 der Gesamtzahl der Mitglieder aus. An die Einstufung als am wenigsten entwickeltes Land knüpfen verschiedene WTO-Abkommen weitere besondere Behandlungen und Ausnahmen von gewissen Pflichten zum Abbau von Handelshemmnissen. Unter diesen Staaten ist das bevölkerungsreichste Land Bangladesch. Viele der am wenigsten entwickelten Länder liegen auf dem afrikanischen Kontinent, darunter Angola und Niger, und einige weitere auf dem asiatischen Kontinent, wie Laos und Myanmar.[42]

Rechte und Pflichten

Das WTO-Abkommen regelt in Artikel XVI:4, dass die einzelnen Mitglieder die in ihren Gebieten geltenden Gesetze und andere Regelungen sowie ihr Verwaltungshandeln an die WTO-Abkommen anpassen müssen. Das gilt für alle Pflichten in den Abkommen.[43] Beispiele für Pflichten in den Abkommen sind das Verbot des Erlass bestimmter Subventionen im SCM-Übereinkommen, das Prinzip der Inländerbehandlung oder das Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen nach dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen.

In der Präambel des Marrakesch-Abkommens ist jedoch niedergeschrieben, dass Entwicklungsländer gefördert werden sollen. Die verschiedenen Abkommen kennen daher unterschiedliche Regelungen für diese Mitglieder, was man als „Special and differential treatment“ bezeichnet. Unter den Vorschriften sind längere Umsetzungsfristen für Verpflichtungen oder Verpflichtungen für Industrieländer die Interessen von Entwicklungsländern stärker zu schützen und ihnen technische Unterstützung zukommen zu lassen.[44]

Erwerb und Ende der Mitgliedschaft

Das Marrakesch-Abkommen sieht zwei Varianten des Erwerbs der Mitgliedschaft vor. Zum einen ist dies die originale Mitgliedschaft (original membership). Diese Möglichkeit erlaubte es den Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen von 1947 und den Mitgliedern der Europäischen Gemeinschaften, der Welthandelsorganisation beizutreten.[45] Diese Möglichkeit des Beitritts war nur im Rahmen der Gründung der Welthandelsorganisation möglich. Von den 166 Mitgliedern sind 123 Mitglieder Gründungsmitglieder.[46]

Die zweite Möglichkeit des Erwerbs der Mitgliedschaft ist der Beitritt. Möchte ein Staat der WTO beitreten, muss er mit den anderen Mitgliedern über den Beitritt verhandeln. Ein Staat muss das Marrakesch-Abkommen und die anderen Abkommen ratifizieren.[45] Tritt ein Staat der WTO bei, profitiert er sofort von jeglichen verhandelten Zugängen zum Markt anderer Mitglieder. Im Gegenzug wird also ein Marktzugang zum neuen Mitglied verhandelt.[47]

Artikel XV:1 des Marrakesch-Abkommens ermöglicht jedem Mitglied der Organisation, unilateral aus der Organisation auszutreten. Die Möglichkeit des Austritts wurde noch nicht in Anspruch genommen, obwohl bereits einige Staaten damit drohten. Dazu gehörten unter anderem die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump.[48]

Institutioneller Aufbau

Die Grundstruktur des institutionellen Aufbaus der Welthandelsorganisation regelt Artikel IV des Marrakesch-Abkommens. Seitdem wurden zahlreiche Komitees und Arbeitsgruppen errichtet. Mit Stand 2022 verfügte die Welthandelsorganisation über 35 ständige Gruppen und 30 ad hoc errichtete Gruppen, wobei die meisten der letzteren Arbeitsgruppen zum Beitritt einzelner Staaten zur Welthandelsorganisation sind.[49] Die meisten dieser Gruppen treffen sich regelmäßig, sodass ein Ständiger Vertreter bei der Welthandelsorganisation im Jahr bei vielen Gremiensitzungen anwesend sein muss. Im Jahr 2019 gab es beispielsweise 500 formelle und informelle Treffen. Nach Einschätzung von Peter Van den Bossche und Werner Zdouc stellt dies insbesondere für die Entwicklungsländer, die nur eine kleine oder gar keine eingerichtete Ständige Vertretung in Genf unterhalten, eine Herausforderung dar.[50]

Die institutionelle Struktur der Welthandelsorganisation besteht aus drei Ebenen. Die höchste Entscheidungsinstanz ist die Ministerkonferenz. Die zweite Ebene besteht aus dem Allgemeinen Rat, dem Organ zur Überprüfung der Handelspolitiken und dem Dispute Settlement Body. Die dritte Ebene besteht dann aus den spezialisierten Komitees, Arbeitsgruppen und Räten. Zusätzlich zu diesen drei Ebenen bestehen die Gerichtsinstitutionen, wie die Panels und der Appellate Body, und das nicht politische WTO-Sekretariat.[51]

Ministerkonferenz

Das oberste Organ der Welthandelsorganisation ist die Ministerkonferenz. Sie ist in Artikel IV:1 des Marrakesch-Abkommens vorgesehen und besteht aus je einem Minister als Vertreter von jedem Mitglied. Sie soll nach Vorgabe des Abkommens mindestens alle zwei Jahre stattfinden. Seit Gründung der Welthandelsorganisation kam es aber erst zu 13 Ministerkonferenzen,[52] wobei die letzte, die 13. Ministerkonferenz, 2024 in Abu Dhabi stattfand.

Die Ministerkonferenz hat dabei die Entscheidungsgewalt für alle möglichen Themen, die sich mit irgendeinem der multilateralen Abkommen, die unter dem Dach der Welthandelsorganisation stehen.[53] Jedoch handelt die Ministerkonferenz nur auf Antrag eines Mitglieds.[54] Einige Entscheidungsmöglichkeiten sind ihr neben dieser allgemeinen Entscheidungsgewalt auch explizit zugewiesen. Dazu gehören die Entscheidung über Definitionen zu einzelnen Bestimmungen der Abkommen, die zeitweise Aufhebung bestimmter Pflichten, sogenannte Waiver, die Annahme von Ergänzungen der Abkommen, die Entscheidung über den Beitritt eines Landes zur WTO, die Ernennung des Generaldirektors und die Regelung der Angelegenheiten der WTO-Mitarbeiter.[53]

Die Ministerkonferenz als großes medial beachtetes Ereignis gilt dabei als Möglichkeit die großen Fragen des Welthandels und des multilateralen Systems anzugehen. Von Peter Van den Bossche und Werner Zdouc wird sie als Möglichkeit gesehen, den Handlungen der Welthandelsorganisation eine politische Richtung zu geben.[55] Sie ist der historische Nachfolger der Versammlung der Vertragsparteien im Rahmen des GATT.[54]

Allgemeiner Rat, Dispute Settlement Body und Organ zur Überprüfung der Handelspolitiken

Auf der zweiten Ebene der institutionellen Struktur der Welthandelsorganisation finden sich der Allgemeine Rat, der Dispute Settlement Body und das Organ zur Überprüfung der Handelspolitiken.

Allgemeiner Rat der Welthandelsorganisation

Der Allgemeine Rat (General Council, Art. IV:2 Marrakesch-Abkommen) besteht aus einem Vertreter jedes Mitglieds der Welthandelsorganisation im Rang eines Botschafters und trifft sich mindestens alle zwei Monate. Wie jedes WTO-Organ außer der Ministerkonferenz finden diese Treffen im Centre William Rappard in Genf statt. Aus seinen Mitgliedern wählt der Allgemeine Rat einen Vorsitzenden.[55]

Die Aufgabe des Allgemeinen Rates ist die Behandlung der täglichen Aufgaben der Welthandelsorganisation. Solange die Ministerkonferenz sich nicht trifft, übernimmt der Allgemeine Rat seine Aufgaben. Zu seinen explizit zugewiesenen Aufgaben gehört die Annahme des jährlichen Budgets und die Vereinbarung von Kooperationsabkommen mit anderen internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen.[56]

Die Treffen des Allgemeinen Rates finden in der Praxis fast ausschließlich geheim statt. Über die Ergebnisse berichtet dann der Vorsitzende oder der Generaldirektor. Dokumente des Rates gelten bis zur Aufhebung als geheim.[56]

Dispute Settlement Body

Der Dispute Settlement Body (DSB) ist nach Artikel IV:3 des Marrakesch-Abkommens eine andere Art des Treffens des Allgemeinen Rates. Wenn der Allgemeine Rat zusammenkommt, um Streitigkeiten beizulegen und zu schlichten, dann tritt er als Dispute Settlement Body zusammen. Wie der Allgemeine Rat besteht das Gremium aus Vertretern aller Mitglieder.[56]

Vorgesehen ist ein monatliches Treffen des Gremiums, bei Bedarf aber auch häufiger. Aus diesem Grund ist der DSB das sich am häufigsten treffende Gremium der Welthandelsorganisation. Beispielsweise 2019 traf er sich 16 Mal in formeller Sitzung. Der Dispute Settlement Body wählt sich seinen eigenen Vorsitzenden und besitzt eine eigene Verfahrensordnung.[57]

Organ zur Überprüfung der Handelspolitiken

Wenn der Allgemeine Rat sich trifft, um Fragen der Überprüfung der Handelspolitik im Rahmen des Trade Policy Review Mechanism zu diskutieren, trifft er sich gem. Art. IV:4 des Marrakesch-Abkommens als Organ zur Überprüfung der Handelspolitiken (Trade Policy Review Body, TPRB). Wie der Allgemeine Rat setzt sich das Organ aus Vertretern aller Mitglieder zusammen.[56] Das Organ wählt sich seinen eigenen Vorsitzenden und verfügt über eine eigene Verfahrensordnung.[57]

Weitere Räte, Komitees und Arbeitsgruppen

Spezialisierte Räte

Unterhalb des Allgemeinen Rates setzt das Marrakesch-Abkommen drei spezialisierte Räte ein. Die Aufgabe der Räte ist die Beratung des Allgemeinen Rates und die Aufgaben, die ihnen durch die spezifischen Abkommen zugewiesen sind. Das ist als erster der Rat für den Handel mit Waren, der sich mit allen Abkommen über den Handel mit Waren beschäftigt. Neben dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT 1994), sind das unter anderem das SCM-Übereinkommen oder das SPS-Abkommen. Der zweite Rat ist der Rat für den Handel mit Dienstleistungen, der sich mit dem Allgemeinen Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) beschäftigt. Der dritte Rat ist der Rat für handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, der sich mit dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) beschäftigt.[57]

Die Aufgabe und Kompetenzen der Räte ist jedoch relativ gering und sie haben nur wenige spezifische Kompetenzen zugewiesen bekommen. Sie treffen sich, sofern sie benötigt werden. So traf sich der Rat für den Handel mit Waren im Jahr 2019 sechs Mal und der Rat für den Handel mit Dienstleistungen fünf Mal in formeller Sitzung. Jeder dieser Räte besteht aus einem Vertreter jedes Mitglieds, wobei es vor allem Entwicklungsländern schwerfällt, alle Sitzungen wahrzunehmen. Obwohl die Räte an sich keine großen Aufgaben haben, kam es schon zu einigen wichtigen Entscheidungen. So erklärte der Rat für den Handel mit Dienstleistungen, obwohl er dafür keine Kompetenz hatte, dass die Schutzmaßnahmen nach Art. X:1 des GATS entgegen des Wortlauts erst später in Kraft treten sollten. Hier masste sich der Rat eine Macht an, die ihm das Abkommen gar nicht zuwies.[58]

Komitees und Arbeitsgruppen

Neben den drei spezialisierten Räten kennt die institutionelle Struktur der Welthandelsorganisation noch zahlreiche Komitees und Arbeitsgruppen, die die Arbeit der Ministerkonferenz und des Allgemeinen Rates unterstützen sollen. Dazu zählen einige eigenständig eingerichtete Komitees, wie der Ausschuss für Handel und Umwelt, welcher am 14. April 1994 eingerichtet worden ist, und der Ausschuss für Handel und Entwicklung, der durch Entscheidung des Allgemeinen Rates von 1995 eingerichtet worden ist. Der dritte dieser Ausschüsse ist der Ausschuss für regionale Handelsabkommen, der 1996 eingerichtet worden ist.[59]

Daneben sehen alle bis auf eines der Abkommen für den Handel mit Waren die Einrichtung eines speziellen Komitees für ihre Arbeit vor. Diese Komitees sind technisch gesehen unter dem Rat für den Handel mit Waren angesiedelt. Da sie aufgrund ihrer Thematik aber meist sehr spezielle Fragen von Technik und Naturwissenschaften behandeln, arbeiten sie weitgehend autonom.[59] Einige dieser speziellen Komitees haben auch weitreichendere Kompetenzen, wie das SCM-Komitee, welches einem Mitglied die Abweichung von gewissen Subventionsabbauverpflichtungen erlassen kann.[60]

Weiterhin können die Räte für thematische Fragen Arbeitsgruppen nach Artikel IV:6 des Marrakesch-Abkommens einsetzen. Ein Beispiel hierfür ist die Working Party on Domestic Regulation, die vom Rat für den Handel mit Dienstleistungen eingesetzt worden ist. Die meisten anderen Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit dem Beitritt von neuen Mitgliedern.[60]

Trade Negotiations Committee

Das Trade Negotiations Commitee (TNC) wurde während der 4. Ministerkonferenz 2001 in Doha eingerichtet mit der Aufgabe die Arbeit der Verhandlungsrunden während der Doha-Runde zu überwachen und dem Allgemeinen Rat zu berichten. Während des ersten Treffens 2002 errichtete das Komitee zwei Verhandlungsgruppen, die Negotiating Group on Market Access und die Negotiating Group on Rules, später noch die Negotiating Group on Trade Facilitation. Die meisten Verhandlungen finden aber in den bestehenden Gremium der WTO, wie dem Dispute Settlement Body oder den drei Räten statt. Im TNC und allen Untergruppen sind alle Mitglieder vertreten. Die Leitung übernimmt seit dem 1. Februar 2002 der Generaldirektor der WTO. Damit ist es das einzige politische Gremium was nicht von einem Diplomaten, sondern von einem WTO-Funktionär geleitet wird.[61]

Sekretariat und Generaldirektor

Das Sekretariat der Welthandelsorganisation beschäftigt etwa 625 Personen. Damit ist es an sich eines der kleinsten Sekretariate einer internationalen Organisation. Jedoch arbeitet das Sekretariat eng mit nationalen Delegationen und Beamten in den Hauptstädten der Mitglieder zusammen, sodass das gesamte Netzwerk des Sekretariats auf etwa 5.000 Personen geschätzt wird.[62]

Die Aufgabe des Sekretariats ist vor allem technischer Natur, und insbesondere in der Unterstützung der Arbeit der WTO-Gremien und der Unterstützung von Entwicklungsländern. Auch gehört zu den Aufgaben die Überwachung von Entwicklungen im Welthandel, die Beratung von Beitrittskandidaten und die Öffentlichkeitsarbeit. Eine bedeutendere Rolle spielt das Sekretariat in der Unterstützung des Streitbeilegungsprozesses, in dem es auch rechtliche Unterstützung leistet. Das Sekretariat ist zur Ausführung in dieser Aufgaben in verschiedene Abteilungen unterteilt, zu denen bspw. die Abteilung für Rechtsangelegenheiten, die Wirtschaftsrecherche und die Marktzugangsabteilung gehören.[63]

Im Rahmen seiner Aufgaben veröffentlicht das Sekretariat zahlreiche Publikationen. Hierzu gehören viele Einzelpublikationen, aber auch mehrere periodisch erscheinende Publikationen heraus. Dazu gehört unter anderem der WTO Analytical Index. Dieser Index gibt einen Überblick über die Rechtsprechung und Entscheidungen der WTO-Organe zum Recht der WTO geordnet nach Abkommen. Die Publikationen World Trade Statistical Review, World Tariff Profiles, World Trade Report und Trade Profiles bieten Daten und Analysen über die Entwicklung der Handelssituation in den einzelnen Mitgliedern und der Welt. Der Annual Report gibt einen Überblick über die Maßnahmen, das Budget und die Mitarbeiter der Welthandelsorganisation in jedem Jahr. Aus einer Initiative der Welthandelsorganisation entstand das World Trade Review.

Geleitet wird das Sekretariat von dem Generaldirektor der Welthandelsorganisation, der von der WTO-Ministerkonferenz gewählt wird. In der Praxis erfolgt die Ernennung häufig durch den Allgemeinen Rat. Die letzte Ernennung erfolgte am 15. Februar 2021 durch den Allgemeinen Rat von Ngozi Okonjo-Iweala, die seit dem 1. März 2021 das Amt innehat.[64] Der Generaldirektor wird zumeist von vier Stellvertretenden Generaldirektoren unterstützt, die er, nach Konsultation mit den Mitgliedern, ernennt.[65]

Weder der Generaldirektor, noch das Sekretariat haben eine herausgehobene politische Funktion. Die Entscheidungsgewalt liegt bei den Mitgliedern und die Funktion eines Vorschlaggebers wird dem Generaldirektor nicht zugesprochen, obwohl natürlich die Unterstützung in der Findung eines Konsens nicht zu unterschätzen ist. Insbesondere ist dies der Fall durch die Leitung des Trade Negotiations Committee, die der Generaldirektor innehat.[64]

Über die Rolle des Sekretariats und des Generaldirektors herrscht in der Welthandelsorganisation Uneinigkeit. Während einige Staaten, wie Indien, die Funktion auf die einer neutralen Instanz reduziert sehen wollen, sehen Mitglieder, wie die EU oder China den Bedarf nach einem stärkeren Sekretariat, welches eine noch stärkere Unterstützung der Mitglieder durchführt. Zu einem solchen Ergebnis kommt auch der Sutherland Report von 2004.[66]

Unpolitische Gremien

Neben den mit Diplomaten besetzten Gremien existieren auch einige als unpolitisch konzipierte Gremien. Diese Gremien bestehen vor allem aus Experten zu gewissen Themen und werden von den einzelnen Abkommen eingesetzt. Ein Beispiel hierfür ist die Permanent Group of Experts, die das SCM-Übereinkommen voraussetzt. Diese Gruppe aus Experten, die von den Mitgliedern des SCM-Komitee ernannt werden, haben die Aufgabe das Komitee und WTO-Panels zu beraten, ob in einem spezifischen Fall eine verbotene Subvention vorliegt. Auch können Mitglieder ihre eigenen Subventionen von dem Gremium überprüfen lassen. Jedoch wurde im konkreten Beispiel von der Möglichkeit der Beratung durch die Gruppe noch kein Gebrauch gemacht.[67]

Gerichtsinstitutionen

Sofern eine Streitbeilegung im Rahmen der Treffen des Dispute Settlement Body nicht möglich ist, wird eine der Gerichtsinstitutionen der Welthandelsorganisation angerufen. Dies ist zum einen ein Panel und der Appellate Body.[68]

WTO-Panel

Sofern ein Streit zwischen Mitgliedern nicht beigelegt werden kann, wird aufgrund des Antrags eines Mitglieds ein ad hoc eingerichtetes Panel zur Lösung des Konfliktes angerufen.[24] Die Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten verlangen dabei, dass das Panel aus drei qualifizierten Personen bestehen muss unter Berücksichtigung ihrer Unabhängigkeit, ihrer Erfahrung und ihres Hintergrundes. Mitglieder sind vor allem ehemalige Diplomaten gewesen, aber auch Anwälte und Akademiker waren schon Mitglieder.[69]

WTO Appellate Body

Im Gegensatz zu vielen anderen internationalen Streitbeilegungssystemen kennt das Recht der Welthandelsorganisation noch eine zweite Instanz, den Appellate Body. Dieser ist im Gegensatz zu den Panels nicht ad hoc eingerichtet, sondern ein stehendes Gericht aus sieben Mitgliedern.[25] Er hat vor allem die Kontrolle der Entscheidung der Panels zur Aufgabe. Zu Unterstützung des Gerichts wurde ein eigenes Sekretariat eingerichtet.[70] Die Mitglieder sollen zum einen qualifizierte Experten des Welthandelsrechts sein, zum anderen aber auch eine grobe Repräsentanz der Mitglieder darstellen.[26] Dabei sollen sie vor allem neutral sein und keine Verbindungen zu einem der Regierungen der Mitglieder haben.[71]

Mitglieder werden für vier Jahre gewählt und können einmal wiedergewählt werden. Sie werden zumeist aufgrund des Vorschlags eines Auswahlkomitee, was aus den Vorsitzenden der wichtigsten WTO-Gremien besteht, bestimmt. Die letzte Wahl fand 2016 statt.[71] Die Amtszeit des letzten Mitglieds, Zhao Hong, endete am 1. Dezember 2020, womit der Appellate Body seitdem keine Mitglieder mehr hat und handlungsunfähig ist.[26]

Recht der Welthandelsorganisation

Das Recht der Welthandelsorganisation ist im Vergleich zu dem Recht anderer internationaler Organisationen weitreichend und behandelt zahlreiche Themen. Dabei muss man unterscheiden zwischen Rechtsquellen, die für die Mitglieder Rechte und Pflichten setzen, und solchen Rechtsquellen, die nur definierenden Charakter haben. Das wichtigste Abkommen des Welthandelsrecht ist das Gründungsabkommen, das Marrakesch-Abkommen, welches am 15. April 1994 beschlossen worden ist und seit dem 1. Januar 1995 in Kraft ist.[72]

Marrakesch-Abkommen

Das Marrakesch-Abkommen ist das Gründungsabkommen der Welthandelsorganisation und nach Peter Van den Bossche und Werner Zdouc das ambitionierteste und weitreichendste internationale Abkommen aller Zeiten. Während das eigentliche Abkommen nur aus 16 Artikeln besteht, welches vor allem die Organe und Gremien der Welthandelsorganisation einrichtet, gelten im Rahmen eines Annex alle anderen Abkommen der WTO auch als Teil des Abkommens. Dies führt in der Rechtsprechung des Appellate Body dazu, dass alle Abkommen als „untrennbares Paket“ (inseparable package) angesehen werden und Pflichten einzelner Abkommen im Verhältnis zu den Bestimmungen anderer Abkommen betrachtet werden müssen. Dies ist insbesondere deshalb als außergewöhnlich zu betrachten, weil die meisten Abkommen unabhängig voneinander verhandelt worden sind, und die Mitglieder in der Uruguay-Runde die Inhalte kaum aneinander angeglichen haben. Dies führt zum Teil zu Unterschieden zwischen den einzelnen Abkommen.[73]

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen – GATT 1994

Als wichtigstes Abkommen im Rahmen des Handels mit Waren gilt das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (englisch General Agreement on Tariffs and Trade, GATT 1994). Die Uruguay-Runde stellt die Diplomaten vor eine Herausforderung. Im Rahmen der fast 50 Jahre Geltungsdauer des GATT 1947 hatten sich viele Definitionsfragen gestellt, die zum Teil unter den Mitgliedern höchst umstritten waren. So einigten sie sich darauf, dass sie den bisherigen Text mit einigen Zusätzen und Erklärungen in das neue Abkommen inkorporieren.[74] Das alte GATT 1947 ist damit nicht mehr in Kraft, es ist nun ein Teil des GATT 1994. Einige wichtige Bestimmungen des Abkommens stellen dabei das Meistbegünstigungsprinzips (most-favoured-nation treatment), die im Rahmen der Inländerbehandlung geltende Gleichbehandlung von inländischen und ausländischen Anbietern, die Reduzierung von Zöllen und das Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen.[75]

Neben dem GATT 1994 kennt die Welthandelsorganisation noch zwölf in Kraft getretene und ein noch nicht in Kraft getretenes Abkommen, die den Handel mit Waren regeln. Zu den zwölf Abkommen zählen unter anderem das Übereinkommen über die Landwirtschaft, welches gewisse Beschränkungen des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten verbietet und die Unterstützung der heimischen Wirtschaft unter strenge Regeln stellt, das Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen, welches vor allem die Lebensmittelsicherheit regelt, oder das Übereinkommen über technische Handelshemmnisse, welches die Aufstellung von technischen Standards regelt.[76]

Die zwölf Abkommen sind dabei als genauere Bestimmungen zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen zu bestimmen. Sie verdrängen jedoch im Grundsatz das GATT nicht, sondern sind nebeneinander anwendbar. Nur im Fall des Widerspruchs zwischen einer Bestimmung des GATT mit einem der besonderen Abkommen, soll nach der Bestimmung der Mitglieder die Bestimmung des besonderen Abkommen vorrangig sein.[76]

Bei dem bisher nicht in Kraft getretenen Abkommen handelt es sich um das Übereinkommen über Fischereisubventionen, was bei der 12. Ministerkonferenz 2022 in Genf verhandelt worden war.[77]

Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen – GATS

Neben dem Handel mit Waren regelt das Recht der Welthandelsorganisation auch den Handel mit Dienstleistungen. Zu diesem Zweck schlossen die Mitglieder das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (englisch General Agreement on Trade in Services, GATS).[78]

Als Dienstleistungen werden dabei alle Leistungen, die nicht als Ausübung staatlicher Aufgaben zu verstehen sind, wobei die Produktion, Verteilung, Marketing und Investitionen in Dienstleistungsunternehmen vom GATS geregelt wird.[78] Wichtige Regelungen umfassen dabei auch das Meistbegünstigungsprinzip (most-favoured-nation treatment), Regeln zur Unterstützung von Entwicklungsländern, Marktzugangsregeln und Bestimmungen zu Zahlungsbilanzen.[79]

Obwohl das GATS eigentlich gedacht war etwas anderes zu regeln als das GATT, können beide Abkommen in einigen Fällen sich in ihren Anwendungsbereichen überschneiden. So entschied der Appellate Body in EC – Bananas III (1997), dass in diesen Fällen beide Abkommen gleichermaßen anwendbar sind.[79]

Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums – TRIPS

Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (englisch Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) regelt nicht den Handel direkt, sondern eine Grundlage des Wertes vieler Handelsprodukte – die diesen Produkten zugrunde liegende Idee. Der Gedanke ist dabei, dass wenn diese Idee nicht einem gewissen Schutz unterliegt, dass dann der Handel mit diesen Produkten ebenfalls eingeschränkt sein würde. Aus diesem Grund hatten sich insbesondere Industrienationen für dieses Abkommen eingesetzt.[80]

Wichtige Bestimmungen enthalten unter anderem Regeln zu Urheberrecht, Marken, Herkunftsbezeichnungen oder Patenten. Das TRIPS stellt dabei einen Mindeststandard dar. Es verpflichtet Mitglieder dafür zu sorgen, dass es in ihren nationalen Rechtsordnungen Schutzmaßnahmen gegen Verletzungen der Standards gibt.[80] Dies umfasst auch Strafrechtsnormen.[81] Auch inkorporiert das TRIPS andere Abkommen, wie das Pariser Abkommen in der Version von 1967, die Berner Übereinkunft in der Version von 1971, das Übereinkommen von Rom von 1961 oder der Vertrag von Washington von 1989.[80]

Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten – DSU

Im Rahmen der Streitbeilegung einigten sich die Mitglieder während der Uruguay-Runde auf die Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten (englisch Dispute Settlement Understanding, DSU). Es gilt als der wohl wichtigste Erfolg der Verhandlungsrunde und ist die Grundlage des Streitbeilegungssystems der Welthandelsorganisation.[82]

Die Regelungen bauen auf den Erfahrungen der Mitglieder während der Zeit des GATT 1947 auf und sehen unter anderem Bestimmungen für Umfang der Streitbeilegung, Mediation, Paneleinrichtung und Panelprozess, sowie Einrichtung des Appellate Body und des Prozess vor ihm, sowie Regeln zur Durchsetzung der Entscheidungem, vor.[82]

Trade Policy Review Mechanism

Der Trade Policy Review Mechanism schafft ein Verfahren, in dem die Handelspraktiken jedes Mitglieds überprüft werden. Das Abkommen verpflichtet daher Mitglieder über neue Entwicklungen, Gesetze, Regeln etc. zu informieren. Auch das Sekretariat überprüft regelmäßig die Handelspolitiken jedes Mitglieds. Dadurch soll jedem Mitglied die Möglichkeit gegeben werden über die Handelspolitik der anderen Mitglieder Bescheid zu wissen.[83]

Beitrittsabkommen

Eine Quelle für das Recht der Welthandelsorganisation sind auch die Beitrittsabkommen einzelner Mitglieder. Sie gelten als Teil des Marrakesch-Abkommens und regeln vor allem das möglicherweise verzögerte Inkrafttreten gewisser Pflichten der anderen Abkommen, aber auch zahlreiche Marktzugangsverpflichtungen des beitretenden Mitglieds.[84]

Plurilaterale Abkommen

Neben diesen für alle Mitglieder verpflichtende Abkommen, gibt es auch einige plurilaterale Abkommen, die nur für die Mitglieder verpflichtend sind, die ihnen explizit beigetreten sind. Dies ist zum einen das Übereinkommen über den Handel mit Zivilluftfahrzeugen, welches bereits während der Tokio-Runde 1979 vereinbart worden war, über dessen Akzeptanz während der Uruguay-Runde jedoch keine Einigung gefunden werden konnte. Es regelt den Handel mit Zivilluftfahrzeugen und verbietet zahlreiche Beschränkungen des Handels. Es ist vor allem für die Vereinigten Staaten und die Europäische Union von zentraler Wichtigkeit.[83]

Das andere Abkommen ist das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen in der aktuellen Form von 2014. Dieses Abkommen schafft einige Ausnahmen von den Regelungen des GATT und des GATS. Während in diesen Abkommen ein Staat im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens gewisse Vorzüge bezüglich nationaler Unternehmen gewähren dürfen, wird das durch dieses Abkommen eingeschränkt.[83]

Weitere Rechtsquellen

Neben diesen großen Quellen des Welthandelsrechts gibt es noch weitere. So beschlossen die Mitglieder 1994 mit den Abkommen auch zahlreiche Erklärungen, die vor allem definierenden Charakter haben.[84] Daneben ziehen die Panels und der Appellate Body regelmäßig sowohl alte Berichte von den beiden Institutionen, als auch der Panel unter dem GATT 1947 als Basis ihrer Entscheidung, heran. Dabei sollen diese vor allem „Sicherheit und Vorhersehbarkeit“ (security and predictability) garantieren, wie es in Art. 3, Abs. 2 des DSU geregelt ist, gewährleisten. Eine Verbindlichkeit im Sinne einer stare-decisis-Regel üben die Entscheidungen aber nicht aus.[85] Auch autoritative Interpretationen und zeitweise Befreiuungen von bestimmten Pflichten, bspw. durch die WTO-Ministerkonferenz,[86] allgemeine Prinzipien des Rechts und Teile des Völkergewohnheitsrecht,[87] sind Quellen für das WTO-Recht. Als Interpretationsgrundlage zog der Appellate Body auch andere völkerrechtliche Abkommen, wie das UN-Seerechtsübereinkommen oder das Übereinkommen über die biologische Vielfalt heran,[88] aber auch die ständige Praxis der Mitglieder, die Verhandlungsdokumente zu den einzelnen Abkommen, und die Schriften bedeutender Völkerrechtslehrer können als Quelle für das Welthandelsrecht herangezogen werden.[89]

Kritik

Kritische Positionen zur WTO und ihrer Politik werden meist von Nichtregierungsorganisationen wie Attac, kirchlich ausgerichteten Gruppen wie Brot für die Welt sowie Gewerkschaften vertreten. Das OWINFS-Netzwerk „our world is not for sale“ ist ein Zusammenschluss von Organisationen und Verbänden der weltweiten sozialen Bewegungen. Das OWINFS-Netzwerk setzt den wirtschaftsliberalen Ansichten der WTO ein multilaterales Handelssystem, das nachhaltig, sozial gerecht, demokratisch und verantwortlich sein soll, als Leitbild entgegen.[90]

Nichtbeachtung von Umweltbelangen

Umweltorganisationen wie Greenpeace beklagten die mangelnde Rücksicht der WTO auf den Umweltschutz. Die häufige Einstufung von Umweltschutzmaßnahmen als Handelshemmnisse reduziere staatliche Möglichkeiten, aktiven Naturschutz zu betreiben. Beispiele für als Handelshemmnisse eingestufte Umweltschutzmaßnahmen seien die Reinhaltung der Luft, der Tierschutz und die Beschränkung der Gentechnik.[91] Dagegen ist wiederum einzuwenden, dass Staaten möglicherweise Umweltschutzbestrebungen lediglich als Vorwand für versteckten Protektionismus benutzen könnten.

Übermäßiger Einfluss von Konzernen

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Einfluss, den transnationale Konzerne und Verbände wie die Internationale Handelskammer (ICC) auf die Entscheidungsfindungsprozesse der WTO besäßen. Nationale – oft demokratisch bekundete – Gesetzgebung in Bereichen wie Sozialpolitik, Arbeitsschutz oder Umweltschutz könnte durch Beschränkungen der Einflussmöglichkeiten von Regierungen auf die Wirtschaftspolitik nur noch begrenzt durchgesetzt werden.[92]

Negative Auswirkungen auf den globalen Süden

Die Organisation Brot für die Welt beklagt die Rolle der WTO bei der fortschreitenden Globalisierung der Wirtschaften von südlichen Ländern durch die Forderungen nach der Privatisierung des Wassermarktes und nach dem Abbau von Schutzzöllen und Quoten. Länder, die über wenig Wasser verfügen, seien gezwungen, statt Grundnahrungsmitteln, die wenig Wasser benötigen, wasserintensive Produkte wie Getreide oder Zucker anzubauen. Die oft teurere Produktion von Exportprodukten für den Weltmarkt gefährde jedoch die Existenz heimischer Kleinbauern. Zudem müssten wasserarme Länder dann viele Grundnahrungsmittel von Industrieländern importieren, die häufig im Erzeugerland subventioniert werden. Die Ernährungssicherheit vieler Länder hänge damit in zunehmendem Maß von der Produktion in Industrieländern, vom Weltmarkt und mächtigen Handelskonzernen ab.[93]

Jean Feyder hält liberalisierten Handel für nicht sinnvoll, da die Marktteilnehmer ungleiche Wettbewerbsbedingungen bzw. -vorteile hätten. Beispielsweise am Agrarsektor konkurrieren ungeschulte Kleinbauern mit Parzellen von weniger als einem Hektar und ohne Zugang zu Spritz- oder Düngemitteln mit agroindustriell erzeugenden Großunternehmen. Der zugleich mit dem Abbau von Schutzzöllen geforderte Rückzug des Staates aus Düngeberatung, Saatgutvergabe und Ernteankauf wird nicht schnell genug „vom Markt“ ersetzt, was Kleinbauern benachteilige. Werden dann hochsubventionierte Agrarprodukte mit Preisen unter dem Produktionspreis importiert, können Kleinbauern ihre Produkte nicht verkaufen. Ihnen fehlt Geld für Modernisierungen oder gar zum Überleben[94][95].

Auch wird behauptet, ohne hohe Zölle auf Importe hätten die Entwicklungsländer keine Möglichkeit, eine stabile eigene Industrie aufzubauen. Damit sperre das WTO-System „heute alle wichtigen Wege und Handhaben, mit deren Hilfe Länder in früherer Zeit eine nachholende Entwicklung erfolgreich in die Wege geleitet haben, zum Beispiel die USA in der Aufholjagd gegenüber Großbritannien“.[92] In diesem Zusammenhang behaupten WTO-Kritiker, Industrieländer träfen Entscheidungen „hinter verschlossenen Türen“. Diese als Green Rooming bezeichnete unprotokollierte Verhandlungspraxis schließe Entwicklungsländer aus Entscheidungsprozessen aus.

Dem gegenüber steht erlaubter Protektionismus durch Subventionen: Da Zölle als Mittel des staatlichen Protektionismus nur eingeschränkt eingesetzt werden dürfen, etablierten sich andere Formen der Exportförderung über Subventionen. Die WTO unterscheidet verschiedene Arten von Subventionen, von denen nur eine Art (gelbe Box) beschränkt und langfristig abzubauen ist, während die anderen Formen (grüne Box, blaue Box) erlaubt bleiben. Die meisten Subventionen der „Subventionssupermächte“ USA und EU sind den nicht eingeschränkten Subventionskategorien zugeordnet.

Mangelnde Transparenz

Auch die Intransparenz sowie die fehlende Kontrolle sind Kritikpunkte gegenüber der WTO. Es gibt Erwägungen zur Einrichtung eines quasiparlamentarischen Organs,[96] bisher fehle es der WTO jedoch an Kontrollmechanismen. Sie sei weder zum Dialog mit der UNO noch mit den Medien verpflichtet. Sitzungsprotokolle würden unzureichend der Öffentlichkeit zugänglich. Die Kritik der Nichtregierungsorganisationen rühre oft auch daher, dass ihnen – im Gegensatz zur UN-Generalversammlung – Möglichkeiten fehlen, ihre Interessen zu artikulieren.[97] Im Streitschlichtungsverfahren sind hierbei Stellungnahmen von NGOs gemäß Art. 13 Dispute Settlement Understanding (DSU) möglich. Wie Unternehmen können Nichtregierungsorganisationen Amicus-Curiae-Schriftsätze einreichen, welche durchaus häufig Berücksichtigung finden. An dieser Möglichkeit üben wiederum einige Mitgliedsstaaten heftige Kritik.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Vor dem Hintergrund der Ziele für nachhaltige Entwicklung fordert das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE), dass die internationale Handelsordnung die nachhaltige Entwicklung verlässlich fördern sollte.[98]

Unterziel 17.10 lautet: „Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, insbesondere durch den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von Doha“.

Unterziel 17.11 ruft die Staatenwelt auf, die „Exporte der Entwicklungsländer deutlich zu erhöhen, insbesondere mit Blick darauf, den Anteil der am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed Countries – LDCs) an den weltweiten Exporten bis 2020 zu verdoppeln“.

Unterziel 17.12 lautet: „Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter Grundlage für die am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der Welthandelsorganisation zu erreichen, unter anderem indem sichergestellt wird, dass die für Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden präferenziellen Ursprungsregeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen“.[98]

Der Rat der Europäischen Union stellte im Mai 2015 formell fest, dass der durch die WTO geregelte internationale Handel ein wesentliches Instrument für die Umsetzung der Post-2015-Agenda ist. Er bekennt sich zur „entscheidenden Rolle der Kleinbauern“.[99]

Literatur

- Gregory Shaffer: Emerging Powers and the World Trading System: The Past and Future of International Economic Law. Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 978-1-108-81712-7.

- Gabriel Felbermayr, Mario Larch, Yoto V. Yotov, Erdal Yalcin: The World Trade Organization at 25. Assessing the Economic Value of the Rules Based Global Trading System. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2019 (PDF; englisch).

- Matthias Herdegen: Internationales Wirtschaftsrecht. 11. Auflage. Verlag C.H.Beck, München 2017, ISBN 3-406-70282-1.

- Felix Ekardt, Swantje Meyer-Mews, Andrea Schmeichel und Larissa Steffenhagen: Welthandelsrecht und Sozialstaatlichkeit – Globalisierung und soziale Ungleichheit. Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Böckler-Arbeitspapier 170, Düsseldorf 2009 (PDF).

- Thomas Gerassimos Riedel: Rechtsbeziehungen zwischen dem Internationalen Währungsfonds und der Welthandelsorganisation: die Organisationen und ihre gegenseitigen Rechtsbeziehungen im Bereich des Handels und der Subventionen. Nomos, Baden-Baden 2008, ISBN 978-3-8329-3703-4.

- Franz Garnreiter: Die Entwicklungsländer im System von WTO und IWF: Konzerngetriebene Regulierung der Weltwirtschaft. ISW – Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung, München 2007, ISSN 1614-9270 (PDF).

- Christoph Herrmann, Wolfgang Weiß, Christoph Ohler: Welthandelsrecht. Verlag C.H.Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-56067-5.

- Ingo E. Niemann: Das Verhältnis zwischen WTO/TRIPS und WIPO. Geistiges Eigentum in konkurrierenden völkerrechtlichen Vertragsordnungen. Springer Verlag, Berlin 2007, ISBN 3-540-75348-6.

- Norbert Wimmer, Thomas Müller: Wirtschaftsrecht. International – Europäisch – National. Springer Verlag, Berlin 2007, ISBN 3-211-34037-8.

- Simeon Held: Die Haftung der EG für die Verletzung von WTO-Recht. Mohr Siebeck, Tübingen 2006, ISBN 978-3-16-148842-9.

- Johann Wagner: Direkte Steuern und Welthandelsrecht: Das Verbot ertragsteuerlicher Exportsubventionen im Recht der WTO. Nomos Verlag, Baden-Baden 2006, ISBN 3-8329-1804-3.

- Timm Ebner: Streitbeilegung im Welthandelsrecht – Maßnahmen zur Vermeidung von Jurisdiktionskonflikten. Mohr Siebeck, Tübingen 2005, ISBN 3-16-148731-1.

- Michael Frein, Tobias Reichert: Verraten und Verkauft? Entwicklungsländer in der WTO. Evangelischer Entwicklungsdienst (EED), Bonn 2005, DNB 974274801.

- Meinhard Hilf, Stefan Oeter (Hrsg.): WTO-Recht – Rechtsordnung des Welthandels. Nomos Verlag, Baden-Baden 2005, ISBN 3-8329-1085-9.

- Christian Tietje (Hrsg.): Welthandelsorganisation mit WTO-Übereinkommen, GATT 1947/1994, SPS, TBT, GATS, TRIPS, Streitbeilegung. 3. Auflage, Textausgabe mit Einführung, Beck-Texte im dtv, München 2005, ISBN 978-3-406-53455-3.

- Hans-Joachim Prieß, Georg M. Berrisch (Hrsg.): WTO-Handbuch. Verlag C.H. Beck, München 2003, ISBN 978-3-406-50174-6.

- Christiane A. Flemisch: Umfang der Berechtigungen und Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen. Die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit, dargestellt am Beispiel des WTO-Übereinkommens. Verlag Peter Lang, Bern 2002, ISBN 3-631-39689-9.

- Susan George: WTO: Demokratie statt Drakula. Für ein gerechtes Welthandelssystem. VSA-Verlag, Hamburg 2002, ISBN 3-87975-871-9.

- Kai-Oliver Miederer: Der Beitritt zur Welthandelsorganisation und zur Europäischen Union – Ein Vergleich der angewandten Verfahren und Kriterien. Universität Bremen, Bremen 2002.

- Peter-Tobias Stoll, Frank Schorkopf: WTO – Welthandelsordnung und Welthandelsrecht. Carl Heymanns Verlag, Köln 2002, ISBN 3-452-24850-X.

- Gerhard Volz: Die Organisationen der Weltwirtschaft. Oldenbourg Verlag, München 2000, ISBN 3-486-24686-0.

- Dieter Bender (Hrsg.), Michael Frenkel: GATT und neue Welthandelsordnung – Globale und regionale Auswirkungen. Gabler Verlag, Wiesbaden 1996, ISBN 3-409-12211-7.

- Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage, Cambridge University Press, 2022, ISBN 978-1-108-47820-5

Weblinks

- Internetpräsenz der Welthandelsorganisation in den Sprachen Englisch, Spanisch und Französisch.

- Welthandelsorganisation auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, Stand 2016, nach Duden Wirtschaft von A bis Z, Ausgabe der BpB, Bonn 2016.

- Welthandelsorganisation auf der Seite des deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Stand Februar 2025.

- Die Europäische Union und die Welthandelsorganisation auf der Seite des Europäischen Parlament.

Einzelnachweise

- ↑ Peter van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 86–87.

- ↑ a b c Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 87.

- ↑ Dagmar I. Siebold: Die Welthandelsorganisation und die Europäische Gemeinschaft (= Rechtsfragen der Globalisierung, Band 6). Duncker & Humblot, Berlin 2003, S. 30–31.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 88–89.

- ↑ Dagmar I. Siebold: Die Welthandelsorganisation und die Europäische Gemeinschaft (= Rechtsfragen der Globalisierung, Band 6). Duncker & Humblot, Berlin 2003, S. 28.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 89.

- ↑ Dagmar I. Siebold: Die Welthandelsorganisation und die Europäische Gemeinschaft. Berlin 2003, S. 37.

- ↑ a b c Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 89–90.

- ↑ Dagmar I. Siebold: Die Welthandelsorganisation und die Europäische Gemeinschaft. Berlin 2003, S. 39 - mit weiteren Verweisen auf die unterschiedlichen Nuancen der einzelnen Ansichten.

- ↑ Dagmar I. Siebold: Die Welthandelsorganisation und die Europäische Gemeinschaft. Berlin 2003, S. 41.

- ↑ Dagmar I. Siebold: Die Welthandelsorganisation und die Europäische Gemeinschaft. Berlin 2003, S. 29.

- ↑ Dagmar I. Siebold: Die Welthandelsorganisation und die Europäische Gemeinschaft. Berlin 2003, S. 42–43.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 90.

- ↑ Dagmar I. Siebold: Die Welthandelsorganisation und die Europäische Gemeinschaft. Berlin 2003, S. 47.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 91.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 91–92.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 92–93.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 95–96.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 96–97.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 97.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 98.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 107.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 108.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 227–228.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 251.

- ↑ a b c Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 252.

- ↑ Markus Becker: Recht ohne Richter. In: Der Spiegel. Nr. 50, 7. Dezember 2019, ISSN 0038-7452, S. 72–73.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 108.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 109.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 112–113.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 113.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 117.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 118.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 121.

- ↑ Members and Observers. In: wto.org. Abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch).

- ↑ DG Okonjo-Iweala welcomes Timor-Leste as 166th WTO member. In: wto.org. Abgerufen am 30. August 2024 (englisch).

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 122–123.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 125 (Bei Van Den Bossche/Zdouc stehen noch 25 Völkerrechtssubjekte. Seit Erscheinen des Buches traten die Komoren und Osttimor bei, weshalb es nun 23 Völkerrechtssubjekte sind.).

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 121.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 122.

- ↑ WTO | Understanding the WTO – least-developed countries. In: wto.org. Abgerufen am 2. September 2024 (englisch).

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 122.

- ↑ Peter van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 134–135.

- ↑ Peter van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 129–130.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 125.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 125 (Van Den Bossche und Zdouc schreiben in Fn. 241, dass von den Vertragsstaaten des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen nur Jugoslawien und Syrien nicht auf diese Weise beigetreten sind. Die Liste der Vertragsstaaten des Abkommens auf der Internetseite der WTO listet Syrien aber nicht als Vertragsstaat im Jahr 1994.).

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 126.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 137.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 137.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 137–138.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 139.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 140–141 (Seit der Auflistung bei Van den Bossche, der elf nennt, fanden die 12. Ministerkonferenz und die 13. Ministerkonferenz statt.).

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 140.

- ↑ a b Dagmar I. Siebold: Die Welthandelsorganisation und die Europäische Gemeinschaft. Berlin 2003, S. 65–66.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 141.

- ↑ a b c d Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 142.

- ↑ a b c Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 144.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 144–145.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 145.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 146.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 146–147.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 149.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 151–152.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 150–151.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 153.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 152.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 149.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 224.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 234.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 255.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 253.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 45.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 45–46.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 47.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 48.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 49–50.

- ↑ tagesschau.de: WTO einigt sich auf Abkommen für Fischerei und Vakzin-Patente. Abgerufen am 24. Juni 2022.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 51.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 52.

- ↑ a b c Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 53–54.

- ↑ Marc Engelhart: Wirtschaftsstrafrecht der internationalen Organisationen. In: Wirtschaftsstrafrecht: Handbuch des Wirtschaftsstraf- und -ordnungswidrigkeitenrechts. Hrsg. von Christian Müller-Gugenberger, Jens Gruhl und Anke Hadamitzky. Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2024, Rn. 5.47.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 54.

- ↑ a b c Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 55.

- ↑ a b Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 56.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 57–59.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 61.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 62–63.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 65.

- ↑ Peter Van den Bossche, Werner Zdouc: The Law and Policy of the World Trade Organization. 5. Auflage. 2022, S. 66–67.

- ↑ Website des Netzwerks Our World Is Not For Sale

- ↑ Greenpeace e. V. (Hrsg.): Zehn Jahre WTO. Greenpeace unterzieht die Welthandelsorganisation einer kritischen Umweltbilanz. 2005.

- ↑ a b Franz Garnreiter: Die Entwicklungsländer im System von WTO und IWF. Konzerngetriebene Regulierung der Weltwirtschaft. In: Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e. V. (Hrsg.): ISW-Spezial. Nr. 20, April 2007, ISSN 1614-9270, S. 27 ff.

- ↑ Uwe Höring: Wasser für Nahrung. Wasser für Profit. In: Brot für die Welt (Hrsg.): Hintergrundinformationen. Nr. 15, 2005, S. 57.

- ↑ Jean Feyder: Mordshunger. Wer profitiert vom Elend der armen Länder?, mit einem Vorwort von Jean-Claude Juncker; Westend Verlag, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-938060-53-7

- ↑ Ulla Fölsing: Mordshunger. FAZ vom 27. Dezember 2010, abgerufen am 4. März 2015

- ↑ Siehe Demokratische Legitimation der Tätigkeit internationaler Organisationen (PDF; 899 kB), S. 22 mit weiteren Nachweisen (Seminararbeit)

- ↑ Kristina Steenbock (Greenpeace): Die politische Gestaltung der globalisierten Welt. In: Manfred Handwerger (Hrsg.): Globalisierung, internationale Politik und Konfliktbewältigung. Nr. 15. Bamberg 2004, ISBN 3-7661-6827-4, S. 70 ff.

- ↑ a b Post-2015: Die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung braucht adäquate weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen, von Kathrin Berensmann, Axel Berger und Clara Brandi, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 11/2015

- ↑ Eine neue globale Partnerschaft für Armutsbeseitigung und nachhaltige Entwicklung nach 2015 – Schlussfolgerungen des Rates, EU-Rat, 26. Mai 2015, Absatz 43 und 46