| Daten | |

|---|---|

| Titel: | Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe |

| Gattung: | Märchendrama |

| Originalsprache: | Deutsch |

| Autor: | Heinrich von Kleist |

| Erscheinungsjahr: | 1810 |

| Uraufführung: | 17. März 1810 |

| Ort der Uraufführung: | Wien, Theater an der Wien |

| Ort und Zeit der Handlung: | Schwaben |

| Personen | |

| |

Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe (1807–1808) ist ein großes historisches Ritterschauspiel in fünf Akten von Heinrich von Kleist (1777–1811). Es wurde am 17. März 1810 in Wien am Theater an der Wien uraufgeführt. Die Handlung spielt in Württemberg.

Handlung

Vor dem Femegericht klagt der Waffenschmied Theobald Friedeborn den Grafen vom Strahl an, seine Tochter Katharine mit Hilfe der Magie entführt zu haben. Denn nachdem der Graf seinen Harnisch in Theobalds Schmiede hatte richten lassen, hatte sich das Mädchen aus dem Fenster gestürzt und war ihm gefolgt, sobald ihre Knochenbrüche verheilt waren. Es stellt sich aber heraus, dass sie ihm freiwillig gefolgt ist.

Graf vom Strahl befreit Kunigunde von Thurneck und glaubt, in ihr die Kaisertochter zu erkennen, da ihm eine solche in einem weissagenden Traum als Ehefrau angekündigt wurde (Motiv des Fernidols). Diese ist jedoch auf seine Ländereien aus und nutzt die Gunst der Stunde, um nicht auf kriegerische Weise, sondern durch Heirat an ihr Ziel zu gelangen.

Der Rheingraf vom Stein, voriger Verlobter Kunigundes, erfährt von ihren Heiratsabsichten und will sich an ihr rächen, da Kunigunde ihn zum Narren gehalten habe. Er greift erzürnt Burg Thurneck an, wo sich Kunigunde als Gast des Grafen Wetter vom Strahl aufhält, wobei die Burg in Brand gerät. Kunigunde bittet Käthchen, das für sie wichtige Bild des Verlobten (in dessen Futteral die Besitzurkunden für die strittigen Ländereien sind) aus den Flammen zu retten. Sie hofft, das Mädchen damit in den sicheren Tod zu schicken oder bei Erfolg des Auftrages die Schenkungsbriefe wiederzuerlangen. Ein Cherub aber kommt Käthchen zur Hilfe und rettet sie und das Bild aus den Flammen. Graf vom Strahl erkennt die Intrige jedoch erst später, als er das im Schlaf sprechende Käthchen befragt. Er entdeckt, dass das Mädchen eine uneheliche Tochter des Kaisers ist, der bei einem Besuch in Heilbronn mit der Frau des Waffenschmieds Theobald geschlafen hatte. Käthchen und Graf vom Strahl heiraten, nachdem der Kaiser auf Drängen des Grafen die uneheliche Tochter anerkannt und in ihren angestammten Stand versetzt hat. Dabei lässt der Graf Kunigunde bis zuletzt in dem Glauben, dass er sie heiraten wolle. Zu guter Letzt nimmt das Paar den alten Theobald in seiner Burg auf.

Historische Vorlagen

Es können verschiedene Einflussstränge auf das Drama betrachtet werden: gattungsgeschichtliche (Ritterdrama), stoffgeschichtliche (Märchen, volkstümliche Dichtung) und motivgeschichtliche (Doppeltraum bei Christoph Martin Wieland, Somnambulismus).[1]

Kleist bezeichnete sein Werk als eine „treffliche Erfindung“.[2] Der Begriff „Erfindung“ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht unbedingt „Fiktion“ (Beispiel: „Das Automobil ist eine treffliche Erfindung“). Reinhard Breymayer weist darauf hin, dass „inventio“ in der von Heinrich von Kleist rezipierten klassischen Philologie nicht einfach „Fiktion“ bedeutet, sondern die Findung des Stoffes in der Rhetorik. Er hält die Anregung von Kleist durch mehrere verschiedene Frauen für möglich. Da eine eindeutige Aussage des Dichters fehlt, blieb die Deutung umstritten.

Günther Emig deutet den Ausdruck „Erfindung“ daher als „Fiktion“ und verweist auf Karl August Böttiger, der 1819 schrieb Kleist habe „die ganze Legende vom Käthchen als einer Volkssage“ auf einem gedruckten Flugblatt gefunden, das er auf einem Jahrmarkt gekauft habe.[3] Die Flugblattsammlungen aus dieser Zeit in Archiven sind sehr lückenhaft und ein Exemplar des betreffenden Flugblatts konnte bisher nicht gefunden werden. Es könnte sich um ein Flugblatt mit der Griseldis-Geschichte gehandelt haben, die Boccaccio in seinem Decamerone erzählt (100. Geschichte).[4] Es sind zwar Griseldis-Flugblätter aus der Kleist-Zeit bekannt, jedoch bisher keine aus dem süddeutschen Raum.[5]

Zur Entstehungsgeschichte des Dramas gibt es nur wenige Zeugnisse, die sich in Kleists Briefen finden.[6] Helmut Sembdner hat sie zusammengestellt.[7] Darüber hinaus gibt es keine historischen Quellen, sondern nur zweifelhafte Indizienketten und Spekulationen. Trotzdem schlagen Lokalpatrioten oft Ur-Käthchen aus ihrer Region als Vorbilder vor.

Die älteste Überlieferung zu einem Ur-Käthchen (Eduard von Bülow, 1848) nennt die Dresdnerin Julie Kunze, die Kleist im Haus des Schillerfreundes Christian Gottfried Körner kennengelernt hat.[8][9]

In der Heilbronner Lokalgeschichtsschreibung gelten verschiedene Frauen als mögliche Ur-Käthchen. Zu diesem Kreis gehören Lisette Kornacher (1773–1858), Patientin von Eberhard Gmelin, da Kleist ihre Krankengeschichte 1807 gehört haben könnte und eine weitere Patientin Gmelins, die Heilbronner Kaufmannstochter Charlotte Elisabethe Zobel (1774–1806).[10] Ein Forscher vertritt die Ansicht, dass Kleist bei der Ausgestaltung der Käthchenfigur von der Stuttgarter Bürgertochter Caroline Heigelin inspiriert war (1768–1808).[11]

Das Käthchenhaus in Heilbronn, ein spätmittelalterliches, steinernes Gebäude am Marktplatz, erhielt seine Bezeichnung erst nach Veröffentlichung des Schauspiels und bildet keinen geschichtlichen Hintergrund für Kleists Werk.

Bühnenschicksal

Wie kaum ein Theaterstück wurde das Werk immer wieder bearbeitet, um es „theaterfähig“ zu machen, wobei ein zentraler Stein des Anstoßes war, dass Käthchen das uneheliche Kind des Kaisers ist. Hinzu kommt, dass ihr vermeintlicher Vater damit zum gehörnten Ehemann wird. Goethe, der sich mit Kleist ein Leben lang nicht anfreunden konnte, bezeichnete das „Käthchen von Heilbronn“ als ein wunderbares Gemisch von Sinn und Unsinn und weigerte sich, das Stück aufzuführen.[12]

Zu den Bühnenfassungen des 19. Jahrhunderts gehören die von Franz von Holbein (1822), Eduard Devrient (1852), Heinrich Laube (1857), die des Meininger Hoftheaters (1879), die von Karl Siegen (1890) sowie die Fassung für das Papiertheater von Inno Tallavania (1900).

Zeugnisse der Wirkungsgeschichte

Der hohe Bekanntheitsgrad des Stückes im 19. Jahrhundert hat zu verschiedenartigsten Formen der Wirkung geführt: Von Sammelbildchen (Liebigs Fleischextrakt) bis hin zu Kolportageromanen wie dem von Robert Frankenburg mit über 3.000 Seiten und 100 ganzseitigen Abbildungen, der die Geschichte des angeblichen Heilbronner Bürgermädchens, das in Wahrheit die Tochter des Kaisers ist, um die Geschichte der verfeindeten Familien Rossitz und Warwand (Kleist, Die Familie Schroffenstein) und weitere, bisher nicht entschlüsselte Literaturversatzstücke erweitert.

Gerade die zahlreichen und zum Teil in hohen Auflagen erschienenen volkstümlichen Bearbeitungen und Nacherzählungen des Käthchen-Stoffes sind bis heute noch unerforscht, weil sich in der Regel Bibliotheken um solche „minderwertigen“ Produkte nicht gekümmert haben.

Opernbearbeitungen

Eine weitere Schiene der Wirkungsgeschichte vollzieht sich auf der Opernbühne. Bis heute sind insgesamt neun Käthchen-Opern bekannt, meist von weniger bekannten Komponisten.

Die gleichnamige Vertonung durch Carl Martin Reinthaler (1822–1896), die nach ihrer Uraufführung 1881 in Frankfurt a. M. an den großen deutschen Opernhäusern gespielt wurde, gelangte am 21. März 2009 am Theater Erfurt zur Wiederaufführung.

Literatur

Vorbemerkung: Die Literatur zu Heinrich von Kleist und seinen Stücken, darunter das Käthchen von Heilbronn, ist unübersehbar. Sie wird ab Berichtszeit 1990 in der von Günther Emig bearbeiteten Kleist-Bibliographie nachgewiesen, die in den Heilbronner Kleist-Blättern erscheint. Eine retrospektive Bibliographie (bis 1990) erschien 2007.

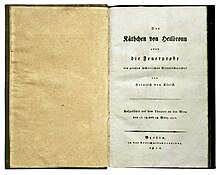

- Erstdruck: H. von Kleist: Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe / ein großes historisches Ritterschauspiel. Aufgeführt auf dem Theater an der Wien den 17., 18. und 19. März 1810. Realschulbuchhandlung, Berlin 1810. (Digitalisat und Volltext im Deutschen Textarchiv) (Reprint: 2002, Die Käthchen-Bibliothek. Band 1)

- Günther Emig: A l l e s (was Sie wissen müssen) zum „Käthchen von Heilbronn“. Mit zahlreichen, z. T. farb. Abb. Heilbronn: Kleist-Archiv Sembdner 2016. 82 S. ISBN 978-3-940494-74-0

- Heinrich von Kleist: Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe. Reclam, Stuttgart 1983, ISBN 3-15-000040-8 (Universal-Bibliothek. Nr. 40)

- Heinrich von Kleist, Claudia Schernus: Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe. Ein großes historisches Ritterschauspiel. Mit elf Colorzeichnungen von Matthias Steier und einer Analyse des Stückes als Allegorie auf die politischen Verhältnisse am Anfang des 19. Jh. von Claudia Schernus: Aus der Traum? Viademica Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-939290-77-3.

- Günther Emig: Kleists „Käthchen“ – neue „Lebensspuren“. In: Heilbronner Kleist-Blätter. 8. 2000 (neue Funde zur Uraufführung)

- Günther Emig: Die Käthchen-Festspiele 1952 im Deutschhof in Heilbronn. Eine Dokumentation. Heilbronn 2005. (Käthchen in Heilbronn. Band 2)

- Dirk Grathoff: Heinrich von Kleist, Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe. Erläuterungen und Dokumente. Reclam, Stuttgart 1977, ISBN 3-15-008139-4 (Universal-Bibliothek. Nr. 8139 [2])

- Lothar Heinle: Heinrich von Kleists „Käthchen von Heilbronn“ auf der Opernbühne. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte. Heilbronn 1994.

- Nanna Koch: Zwischen hagiographischer Stilisierung und Illusionsbrechung. In: Heilbronner Kleist-Blätter. 18. 2006 (über die Opern-Bearbeitungen)

- Katharine Weder: Kleists magnetische Poesie. Experimente des Mesmerismus. Göttingen 2008, S. 158–205.

- Barbara Wilk-Mincu: „Als ob der Himmel von Schwaben sie erzeugt“. Kleists „Käthchen von Heilbronn“ in der bildenden Kunst. In: Heilbronner Kleist-Blätter. 17. 2005.

- Friedrich Röbbeling: Kleists Käthchen von Heilbronn. Mit Anhang: Abdruck der Phöbusfassung (= Bausteine zur Geschichte der neueren deutschen Literatur; Band XII). Max Niemeyer, Halle (Saale) 1913. (Reprint: 2005, Heilbronner Kleist-Reprints)

- Lothar Schirmer: „Der Liebe Kranz aus funkelnden Gestirnen, da wir erst wurden, schon geflochten ward“. Kleists „Käthchen von Heilbronn“ auf Berliner Bühnen. In: Heilbronner Kleist-Blätter. 11. 2001 (von 1824 bis zur Gegenwart)

- Richard Stecher: Erläuterungen zu Kleists „Käthchen von Heilbronn“. 1901. (Reprint: 2005, Käthchen-Bibliothek)

- Reinhold Stolze: Kleists „Käthchen von Heilbronn“ auf der deutschen Bühne. 1923. (Reprint: 2004, Heilbronner Kleist-Reprints)

Verfilmungen

- 1979 – Käthchen von Heilbronn (Catherine de Heilbronn) – Regie: Éric Rohmer

- 2004 – Käthchens Traum – Regie: Jürgen Flimm. Das Drehbuch ist abgedruckt in Nr. 16 der Heilbronner Kleist-Blätter

Vertonung

- 2016 – Cathy of Halliwell von Lege & Lena als Jazz-Hiphop-Operette

Anspielung

- Rollsport-Teamname S’Käthchen Roller Derby (Heilbronn).

Weblinks

- www.das-käthchen-von-heilbronn.de

- Digitalisat des fragmentarischen Phöbus-Erstdrucks

- Das Käthchen von Heilbronn bei Zeno.org.

- Das Käthchen von Heilbronn im Project Gutenberg

- Das Käthchen von Heilbronn im Projekt Gutenberg-DE

- Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe, ein großes historisches Ritterschauspiel, Berlin 1810

- Kleists „Käthchen von Heilbronn“, Illustrationen und Rezeptionsdokumente

- Christhard Schrenk zu Heilbronner ortsgeschichtlichen Bezügen des Ritterschauspiels ( vom 16. Februar 2009 im Internet Archive)

- Christiane Kopka: 17.03.1810 - Käthchen von Heilbronn WDR ZeitZeichen vom 17. März 2020. (Podcast)

Einzelnachweise

- ↑ Dirk Grathoff: Heinrich von Kleist, Das Käthchen von Heilbronn. Bibliograph. erg. Ausg. Stuttgart 1994, S. 73 ff.

- ↑ Kleist in einem Brief an Marie von Kleist, Sommer 1811. Siehe: http://kleistdaten.de/index.php?title=Brief_1811-07-00/05

- ↑ In: Abend-Zeitung, Dresden, 15. Dezember 1819, vgl. LS 268.

- ↑ Vgl. dazu: Käte Laserstein: Der Griseldisstoff in der Weltliteratur. Eine Untersuchung zur Stoff- und Stilgeschichte. Weimar: Duncker 1926. XII,208 S. (Forschungen zur neueren Literaturgeschichte. 58)

- ↑ Vgl. Günther Emig: Griselda von Heilbronn oder die Gehorsamkeitsprobe. Schreibtischmonolog über ein nicht gefundenes Flugblatt zum „Käthchen von Heilbronn“. In: Heilbronner Kleist-Blätter 24 (2012), S. 172–180.

- ↑ http://kleistdaten.de/index.php?title=Briefe

- ↑ http://kleistdaten.de/index.php?title=Heinrich_von_Kleists_Lebensspuren

- ↑ Emma Juliane (Julie) von Einsiedel Erbfrau auf Gnandstein, geb. Kunze (1786–1849), war vor ihrer Verheiratung Pflegetochter von Christian Gottfried Körner und Pflegeschwester von dessen Sohn Carl Theodor Körner. Im Dezember 1808 wurde sie die Ehefrau von Alexander August von Einsiedel Erbherrn auf Gnandstein (1780–1840). Als Gutsherr war dieser Erbherr des Ritterguts Gnandstein. (Gnandstein ist seit 1996 Dorf der Gemeinde Kohren-Sahlis, Landkreis Leipzig.) Wegen Kleists unerwiderter Neigung zu der jungen Dresdnerin Kunze wurde diese offenbar in ihrem Bekanntenkreis als ein Vorbild für die Gestalt des Käthchens angesehen.

- ↑ Vgl. Heinrich von Kleists Lebensspuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen. Neu hrsg. von Helmut Sembdner. München 1996, S. 250. Vgl. dazu auch neuerdings Rüdiger Wartusch: Noch einmal: Das Urbild des Käthchen von Heilbronn. In: Heilbronner Kleist-Blätter 24 (2012), S. 157–171.

- ↑ Vgl. Christhard Schrenk: Alte Neuigkeiten über das Käthchen. Charlotte Elisabethe Zobel contra Lisette Kornacher. In: Schwaben und Franken. Heimatgeschichtliche Blätter der Heilbronner Stimme. Heilbronn, Oktober 1992, S. I–IV; Christhard Schrenk: Das Käthchen von Heilbronn. Einige Überlegungen zu Kleists Ritterschauspiel. In: Jahrbuch des Historischen Vereins Heilbronn, Bd. 33 (1994), S. 5–43 (siehe den Weblink Schrenk).

Vgl. ferner Reinhard Breymayer: Zwischen Prinzessin Antonia von Württemberg und Kleists Käthchen von Heilbronn. Neues zum Magnet- und Spannungsfeld des Prälaten Friedrich Christoph Oetinger. Heck, Dußlingen 2010, ISBN 978-3-924249-51-9. (Zur Ausstrahlung des mit der Familie Zobel befreundeten Magnetismus-Sympathisanten Oetinger über den Heilbronner Arzt Eberhard Gmelin auf Kleist. Ein Heilbronner Bezug ergab sich auch durch Henriette Mayer, eine von 1797 bis 1803 und vom November 1808 bis 1820 in Heilbronn lebende Schwester von Kleists Malerfreund Ferdinand Hartmann.) - ↑ Vgl. Steven R. Huff: Heinrich von Kleist und Eberhard Gmelin. Neue Überlegungen. In: Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte 86 (1992), S. 221–239. (Zur Patientin H. [d. i. Caroline Heigelin, nachmals verehelichte <von> Scheffauer].)

- ↑ Georg Witkowski: Das Leben Goethes