Formationserziehung bezeichnet eine ideologisch instrumentalisierte Pädagogik, bei der Typenprägung und Unterdrückung individueller Besonderheiten statt Entwicklung und Förderung von persönlichen Fähigkeiten und sozialer Kompetenz im Mittelpunkt stehen. Von NS-Erziehungstheoretikern wie Ernst Krieck, Karl Friedrich Sturm und Alfred Baeumler wurde der Begriff zur Selbstbeschreibung der Erziehungsideologie des Nationalsozialismus benutzt.

Von bundesdeutschen Bildungshistorikern wie Harald Scholz, Ulrich Herrmann und Wolfgang Keim wurde sie als zentrales Kennzeichen der Erziehung im Nationalsozialismus herausgearbeitet. Ulrich Herrmann fasst sie zusammen als „Erziehung durch und in den Formationen der Bewegung bzw. der Partei und des nationalsozialistischen Staates.“[1]

In der Sowjetunion idealisierten die Bolschewiki nach der Oktoberrevolution von 1917 den „Sowjetmenschen“ als „Urbild eines neuen Menschentyps“.[2] Um dieses revolutionäre Ziel zu erreichen, wurden dort die Sowjetpädagogik und die Stalinistischen Säuberungen durchgesetzt.[2][3]

Zeitgenössisches Verständnis

Bereits 1922 hatte Ernst Krieck in seiner „Philosophie der Erziehung“ im Unterschied zum Individualitätsideal des deutschen Neuhumanismus unter Erziehung verstanden, dass Menschen primär in, durch und für bestimmte Gemeinschaften und Sozialverbände erzogen werden.[4] Alfred Baeumler formulierte 1942:

„Durch die Erziehung in der Formation werden Knaben und Mädchen in den Rhythmus der politischen Gemeinschaft eingefügt. Verbunden mit Gleichaltrigen, geführt von solchen, die noch ihrer Jugendwelt angehören, lernen sie in der Formation sich auch außerhalb des Elternhauses mit andern eins zu fühlen ... Die Erziehung in der Formation ist unerläßlich, um in der jugendlichen Seele den Feierklang der großen Gemeinschaft und den Stolz auf gemeinsame Leistungen zum Schwingen zu bringen.[5]“

1925 hatte Adolf Hitler in „Mein Kampf“ die Orientierung am Heer als der „höchsten Schule vaterländischer Erziehung“ festgelegt. Die staatliche nachschulische Erziehung sollte für die männliche Jugend in der militärischen Ausbildung gipfeln. Der „Schulung von Körper und Geist“ waren auch die Mädchen verpflichtet, denn insbesondere sie seien für „die Reinerhaltung des Blutes als Teil des nationalen Blutbestandes“ verantwortlich.[2] Die „Um-“ beziehungsweise „Formationserziehung“ zu einer „neuen Gesellschaft von neuen Menschen“ sollte dabei vorrangig durch „ständige Mobilisierung und Reproduktion von parteikonformer Gesinnung und deren Kontrolle“ erfolgen. Dieses Muster diente als Vorbild für alle anderen Organisationen mit einem (Um-)Erziehungsanspruch, insbesondere für Hitler-Jugend (HJ), Bund Deutscher Mädel (BDM) und Reichsarbeitsdienst (RAD), wobei Lager und Kolonne die adäquaten Mittel des Nazifizierungsprozesses darstellten.[6] Die Gesinnungsgemeinschaft sollte zur Formation werden.[7]

In einer Wahlkampfrede zur Reichstagswahl in den angegliederten sudetendeutschen Gebieten erklärte Adolf Hitler am 2. Dezember 1938 in Reichenberg:

„Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln, und wenn nun diese Knaben, diese Mädchen mit ihren zehn Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort so oft zum erstenmal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre später vom Jungvolk in die Hitler-Jugend, und dort behalten wir sie wieder vier Jahre, und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter. Und wenn sie dort zwei und anderthalb Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder sechs oder sieben Monate geschliffen, alle mit einem Symbol: dem deutschen Spaten (Beifall).

Und was dann nach sechs oder sieben Monaten noch an Klassenbewußtsein oder Standesdünkel da oder dort noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf zwei Jahre (Beifall), und wenn sie dann nach zwei oder drei oder vier Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort in die SA, SS und so weiter, und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben (Beifall), und sie sind glücklich dabei.[8]“

Erziehungsformen und Merkmale

Die 1926 gegründete Hitler-Jugend galt nach dem Verbot aller noch existierenden Jugendorganisationen von Kirchen und Verbänden im Jahr 1935 als effektivste Formationserziehung und entscheidende Sozialisationsinstanz neben Familie und Schule und war bedeutsamer Bestandteil der Herrschaftssicherung.[9] Nach dem Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936 war die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebiets in der Hitlerjugend zusammengefasst, um sie „außer in Elternhaus und Schule körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen“. Alle Jungen und Mädchen unterstanden einer öffentlich-rechtlichen Erziehungsgewalt des Jugendführers des Deutschen Reichs.[10] Sie mussten bis zum 15. März des Kalenderjahres, in dem sie das 10. Lebensjahr vollenden, von ihrem gesetzlichen Vertreter bei dem zuständigen HJ-Führer zur Aufnahme in die Hitler-Jugend angemeldet werden. Alle Jugendlichen vom 10. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr waren nach der Aufnahme verpflichtet, in der Hitler-Jugend Dienst zu tun (in der Regel zweimal in der Woche) und an den Heimatabenden teilzunehmen, an denen die Kinder ideologisch geschult wurden.[2]

Methoden und Mittel der Formationserziehung waren auch der Aufenthalt in Ferienlagern, Lagern zur Wehrertüchtigung oder Lagern der Kinderlandverschickung, das uniformierte Marschieren in Kolonnen mit dem Absingen von Propagandaliedern, das gemeinsame Hissen der Hakenkreuzfahne sowie das Landjahr.[9]

Für diese Erziehungsformen sind fünf Merkmale besonders kennzeichnend:

- Emotionalität und Erlebnis statt Vernunftgebrauch und Wissen,[11]

- politisch-staatlich vororganisiertes Gemeinschaftsleben,

- gesellschaftliche und ideologische Einheitlichkeit statt Pluralität und Vielfalt,

- autoritäre Steuerung statt Entfaltung von Individualität,

- Identifikationsangebote durch Rituale und Symbole.

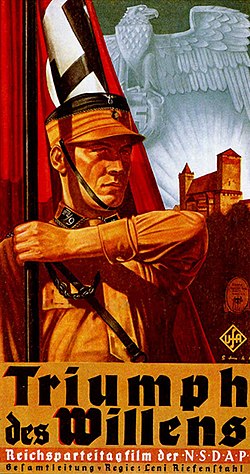

Das hellenistische Körperideal und jenes des martialisch nordischen Helden wurde durch Leni Riefenstahls Filme Triumph des Willens und Olympia weithin propagiert, um Macht und Überlegenheit des „Herrenmenschen“ über den „Untermenschen“ zu visualisieren. Als negativer Gegenpol wurde „Entartung“ – von der Körpergestalt und dem Verhalten bis zur ekelerregenden Gestik und Mimik – inszeniert in Filmen wie Der ewige Jude und Jud Süß.[12]

Verhältnis zur schulischen Erziehung

Das Erziehungskonzept des Nationalsozialismus räumt der lebenslangen Beeinflussung in außerschulischen Organisationen Vorrang gegenüber der Schule ein. Aber der Schüler von Ernst Krieck und nationalsozialistische Didaktiker Philipp Hördt hat bereits 1932 proklamiert, schulische Lernformen in Anlehnung an außerschulische Formen der Gemeinschaftserziehung als „Abbild des organischen Lebens und Schaffens der Ganzheit des Volkes“[13] zu gestalten. Der nationalsozialistische Erziehungsschriftsteller Georg Usadel stellt gar die These auf: „Es gibt keinen Unterschied zwischen Schulerziehung und Formationserziehung“,[14] weil das Wissen zur Erziehung wie der Leib zur Seele gehöre.

Gründe für die Faszination

Formationserziehung gewann ihre Attraktivität – besonders unter Jugendlichen – durch deren Ansprechbarkeit für gefühlsbezogenes Denken, moralischen Rigorismus, Freude an körperlicher Betätigung, ein Leben in der Natur und zusammen mit Gleichaltrigen, wie es von der bürgerlichen Jugendbewegung in Deutschland bereits vor 1933 kultiviert worden war. Risiken wie Entpersönlichung, weltanschauliche Gleichschaltung und die Entwicklung blinder Gehorsamsbereitschaft wurden während der NS-Herrschaft zwischen 1933 und 1945 nur von einer Minderheit und aktiven Widerstandsgruppen erkannt.

Zeitgenössische Quellen

- Alfred Baeumler: Bildung und Gemeinschaft. Berlin: Junker und Dünnhaupt 1942.

- Philipp Hördt: Grundformen volkhafter Bildung. Frankfurt am Main: Diesterweg 1932.

- Ernst Krieck: Philosophie der Erziehung. Jena: Diederichs 1922.

- Karl Friedrich Sturm: Deutsche Erziehung im Werden. 3. Aufl., Zickfeldt und Berlin 1935, S. 97–106.

- Georg Usadel: Wissen, Erziehung, Schule. Dortmund: Crüwell 1939.

- Wilhelm Reich: Massenpsychologie des Faschismus. Verlag für Sexualpolitik, Kopenhagen 1933. Digitalisat.

Literatur

- Birgitta Fuchs: Nationalsozialistische Erziehung. In: Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft. Einheit 2: Geschichte pädagogischen Denkens. Fernuniversität Hagen, 2024, S. 216–228. Darin: Ernst Krieck (1882–1947) und seine Theorie der funktionalen Erziehung, S. 221–224; Alfred Baeumler (1887–1968) und das Problem der Bildsamkeit, S. 225–228.

- Anne Marquardt: Der Film als Instrument der Formationserziehung im Dritten Reich: Der schulische Mediengebrauch der Nationalsozialisten untersucht an Filmen Leni Riefenstahls. Diplomica Verlag, 2013, ISBN 978-3-8428-8346-8.

- Stefanie Becker, Christoph Studt (Hrsg.): „Und sie werden nicht mehr frei sein ihr ganzes Leben“: Funktion und Stellenwert der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände im „Dritten Reich“. Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 e.V., Bd. 16. Lit Verlag, 2013. ISBN 978-3643118929.

- Dieter Praher: Adoleszenz und Identität in Nationalpolitischen Erziehungsanstalten. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2009. PDF.

- Dietmar Fack: Motorschule der Nation und Avantgarde der Volksmotorisierung. Formationserziehung und Formationskultur des Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps. In: Werner Helsper, Martin Kamp, Bernhard Stelmaszyk (Hrsg.): Schule und Jugendforschung zum 20. Jahrhundert. Festschrift für Wilfried Breyvogel. VS Verlag für Sozialwissenschaften 2004, ISBN 978-3-8100-4172-2, S. 118–141.

- Wolfgang Keim: Erziehung unter der NS-Diktatur. 2 Bände. 2. Aufl. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995.

- Stefan Weyers: „Auslese“, totale Verfügungsgewalt und „Typenzucht“. Nationalsozialistische Erziehungstheorien und die „nationalpolitischen Erziehungsanstalten“ als Muster nationalsozialistischer Erziehung. Heidelberg 1995. PDF.

- Ulrich Herrmann: Formationserziehung. Zur Theorie und Praxis edukativ-formativer Manipulation von jungen Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus. In: Ulrich Herrmann, Ulrich Nassen (Hrsg.): Formative Ästhetik im Nationalsozialismus. Intentionen, Medien und Praxisformen totalitärer ästhetischer Herrschaft und Beherrschung (= Zeitschrift für Pädagogik. Beiheft 31). Beltz, Weinheim u. a. 1993, S. 101–112 (PDF).

- Harald Scholtz: Erziehung und Unterricht unterm Hakenkreuz. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985.

Einzelnachweise

- ↑ Ulrich Herrmann: Formationserziehung. Zur Theorie und Praxis edukativ-formativer Manipulation von jungen Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus. In: Ulrich Herrmann, Ulrich Nassen (Hrsg.): Formative Ästhetik im Nationalsozialismus. Intentionen, Medien und Praxisformen totalitärer ästhetischer Herrschaft und Beherrschung (= Zeitschrift für Pädagogik. Beiheft 31). Beltz, Weinheim u. a. 1993, S. 101–112 (PDF), hier S. 107.

- ↑ a b c d Sabine A. Haring: Der Neue Mensch im Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus. Aus Politik und Zeitgeschichte, 9. September 2016.

- ↑ Gerd Koenen: Utopie der Säuberung. Was war der Kommunismus? Berlin 1998, S. 127.

- ↑ Ernst Krieck: Philosophie der Erziehung. Jena: Diederichs 1922.

- ↑ Alfred Baeumler: Bildung und Gemeinschaft. Berlin: Junker und Dünnhaupt 1942.

- ↑ Wolfgang Keim: Erziehung unter der Nazi-Diktatur. Bd. 1, Darmstadt 1995, S. 17 f.

- ↑ Harald Scholtz: Hitlerjugend. In: Christian Zentner, Friedemann Bedürftig (Hrsg.): Das große Lexikon des Dritten Reiches. Augsburg 1993, S. 264 f.

- ↑ Tondokument Internet Archive, abgerufen am 10. März 2025 (Hervorhebung d. Verf.)

- ↑ a b Werner Stangl: Formationserziehung. Online Lexikon für Psychologie & Pädagogik, abgerufen am 22. Februar 2025.

- ↑ Zweite Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz (Jugenddienstverordnung) vom 25. März 1939, RGBl. I S. 710

- ↑ So bezeichnete Ministerialrat Rudolf Benze 1936 als wesentliches Ziel einer nationalpolitischen Formationserziehung „das gefühlsmäßig verinnerlichte Gebot, die individuellen Bedürfnisse zugunsten einer Volksgemeinschaft unterzuordnen“. Gerhard Kock: Der Führer sorgt für unsere Kinder...": Die Kinderlandverschickung im Zweiten Weltkrieg. Brill Schöningh, 1997, S. 56. (mit Verweis auf Rudolf Benze: Nationalpolitische Erziehung im Dritten Reich. Berlin 1936).

- ↑ Albrecht Betz: Der „Neue Mensch“ im Nationalsozialismus. Deutschlandfunk, 7. November 2010.

- ↑ vgl. Hördt 1932, S. 125

- ↑ Usadel 1939, S. 28