Als Maori (offizielle neuseeländische Schreibweise Māori) werden die Angehörigen der indigenen Bevölkerung Neuseelands bezeichnet. Ihre aus der pazifischen Inselwelt stammenden Vorfahren haben vermutlich im 13. Jahrhundert[1] und damit etwa 300 Jahre vor den europäischen Seefahrern in mehreren Wellen von Polynesien aus das zuvor unbewohnte Neuseeland als erste Einwanderer besiedelt. Ihre Sprache wird Te Reo Māori genannt. Im Jahr 2014 betrug der Anteil der Maori an der neuseeländischen Bevölkerung 14,9 %.[2]

Bedeutung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Wort „Maori“ (; ) wird auf Māori mit Betonung auf dem a ausgesprochen, das o wird sehr kurz und manchmal kaum mehr hörbar gesprochen. Das Wort bleibt im Plural ohne s. In der Sprache der Maori bedeutet das Wort „normal“ oder „natürlich“. In Legenden und Mythen bezeichnet das Wort sterbliche Menschen im Gegensatz zu Geistern und unsterblichen Wesen. Das Wort hat Kognaten in vielen anderen polynesischen Sprachen, so in der hawaiischen Sprache maoli[3] oder der Sprache Tahitis mā'ohi, mit ähnlichen Bedeutungen. In der zeitgenössischen Maori-Sprache bedeutet das Wort auch „ursprünglich“, „eingeboren“ oder „einheimisch“.

Außer als „Maori“ bezeichnen sich die Maori selbst auch als Tangata whenua, wörtlich „Menschen des Landes“, und betonen hiermit ihr Gefühl der Verbundenheit mit ihrem Land.

Vor 1974 war die gesetzliche Definition einer Maori-Person durch ihre Abstammung festgelegt. Dies war beispielsweise in Bezug auf das Wahlrecht wichtig.[4] Der Maori Affairs Amendment Act 1974 änderte diese Definition hin zu einer kulturellen Selbstbestimmung, was bedeutet: Maori ist, wer sich als Maori identifiziert. Um beispielsweise spezielle Fördergelder zu erhalten, ist es allerdings weiterhin erforderlich, wenigstens in Teilen Maori-stämmig zu sein. Allerdings gibt es keinen vorgeschriebenen Mindestanteil an „Maori-Blut“.[5] Dies kann durchaus zu Diskussionen führen; so entzündete sich im Jahr 2003 eine Kontroverse an der Nominierung von Christian Cullen für das Rugbyteam New Zealand Māori, weil er nur zu 1/64 Maori-Vorfahren habe.[6] Im Allgemeinen erleben insbesondere die Maori selbst ihre Identität als nicht genetisch festgelegt, sondern als eine Frage der kulturellen Identität.

Geschichte der Maori

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Herkunft der Maori

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Neuseeland war eine der letzten Gegenden der Erde, die von Menschen besiedelt wurde. Archäologische und linguistische Forschungen führten bislang zu der Annahme, dass Neuseeland wahrscheinlich in mehreren Wellen besiedelt wurde, ausgehend von Ost-Polynesien zwischen 800 und 1300 n. Chr. Bei neueren Radiokohlenstoffdatierungen von Knochen der pazifischen Ratte, die nur als Begleitung von Menschen nach Neuseeland gelangt sein konnte, wurden aber nur Spuren gefunden, die nach 1280 datierten.[1]

Maori berichten in ihren mündlichen Überlieferungen von diesen Immigrationswellen und beschreiben und benennen das dabei jeweils benutzte Waka, ein seetüchtiges Auslegerkanu. Verschiedene Stämme der Maori beziehen sich auf entsprechende Kanus und nennen nicht nur ihren Stamm, sondern auch ihr Kanu, wenn sie sich vorstellen. Ursprungsland ist in der Mythologie der Māori die Insel Hawaiki, von der bisher nicht geklärt ist, ob diese existiert, und wenn ja, welchen Namen sie heute trägt.

Kontakt mit Europäern vor 1840

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der neuseeländische Historiker Michael King beschreibt in seinem Buch The Penguin History Of New Zealand das Volk der Maori als „die letzte große Gemeinschaft der Erde, die unberührt und unbeeinflusst von der Außenwelt lebte“. Erste europäische Erforscher einschließlich Abel Tasman, der 1642 Neuseeland erreichte, oder Kapitän James Cook, dessen erster Besuch 1769 stattfand, beschrieben Begegnungen mit Maori. Diese frühen Berichte beschreiben die Maori als ein grimmiges und kämpferisches Kriegervolk. Kämpferische Auseinandersetzungen zwischen den Stämmen waren zu dieser Zeit häufig, und die Besiegten wurden manchmal versklavt oder getötet.

Ab den 1780er Jahren trafen Maori dann auf europäische Robben- und Walfänger, manche heuerten auf deren Schiffen an. Zunehmenden Einfluss auf die Maori hatten zu dieser Zeit auch Flüchtlinge aus der Sträflingskolonie Australien.

Für das Jahr 1830 wird die Anzahl der Pākehā, also der Europäer in Neuseeland, auf zirka 2000 geschätzt. Der Status der Neuankömmlinge variierte damals von Sklaven bis zu hochrangigen Beratern, von Gefängnisinsassen bis hin zu solchen, die der europäischen Kultur freiwillig den Rücken kehrten und sich als Maori identifizierten. Letztere waren von nicht geringer Zahl und wurden als Pākehā Māori („europäische Maori“) bezeichnet.[7] Sie waren bei den Maori durchaus geschätzt für ihr Wissen und ihre handwerklichen Fähigkeiten, auch im Waffenbau. Frederick Edward Maning (1811–1883),[8] ein früher Siedler und Schriftsteller, schrieb zwei Bücher über das Leben der Siedler und der Pākehā Māori, die heute als Klassiker der neuseeländischen Literatur gelten, auch wenn sie nicht den Erfordernissen historischer Detailgenauigkeit genügen.[9]

Doch die Europäer brachten auch Krankheiten mit, die für die Maori zum Teil verheerende Auswirkungen hatten. Schätzt man die Population der Maori im 18. Jahrhundert noch auf 220.000 bis 250.000, geht man für 1896 nur noch von etwa 40.000 Ureinwohnern aus. Krankheiten wie Tuberkulose, Masern, Typhus und Influenza konnten sich unter ihnen ungehindert ausbreiten, da ihr Immunsystem auf die neuartigen Krankheiten nicht vorbereitet war. Aber auch der Erwerb und Gebrauch von Schusswaffen, mitgebracht durch die Europäer und als Gegenleistung für neuseeländischen Flachs an die Maori verkauft, hatte bei Stammesstreitigkeiten gravierende Auswirkungen.[10]

Die Musketenkriege

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der enge Kontakt vieler Stämme zu den Europäern und deren Waffentechnologie, insbesondere Musketen, führte zu einem militärischen Ungleichgewicht zwischen den Stämmen und zu zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen diversen Stämmen, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts als die Musketenkriege in die Geschichte Neuseelands eingegangen sind. Da diese Gefechte mitunter sehr blutig geführt wurden, nahm die Zahl der Maori erheblich ab, auch wenn die genauen Opferzahlen nicht bekannt sind. Außerdem führten die Musketenkriege zu verschiedenen erzwungenen Wanderungsbewegungen einzelner flüchtiger Stämme mit Verschiebungen ihrer traditionellen Siedlungsgebiete.

Mit dem zunehmenden Einfluss von Missionaren, der Besiedlung in den 1830er Jahren und einer gewissen Gesetzlosigkeit geriet die britische Krone zunehmend unter den Druck zu intervenieren.

Die Neuseelandkriege nach 1840

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Vertrag von Waitangi, der im Jahre 1840 unterzeichnet wurde, besagte, dass die Maori-Stämme ungetrübten Besitz von Land, Wäldern, Fischgründen und anderen Taonga haben sollten. Im Verlauf der Jahre bis 1872 kam es zu mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen als Folge von Unklarheiten dieses Vertrags. Heute regelt das Waitangi Tribunal Unstimmigkeiten.

Beginn des Aufschwungs

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die vorhergesagte Abnahme der Maori-Population trat nicht ein. Auch wenn in erheblichem Umfang Maori und Europäer heirateten und sich also durchmischten, behielten doch viele ihre kulturelle Identität. Es gibt deshalb zahlreiche Möglichkeiten der Definition, wer Maori ist und wer nicht. Insofern gibt es keine eindeutig homogene gesellschaftliche Gruppierung namens Maori.

Ab dem Ende des späten 19. Jahrhunderts gab es erfolgreiche Maori-Politiker wie James Carroll, Apirana Ngata, Te Rangi Hīroa und Māui Pōmare. Diese Gruppe, bekannt als Young Maori Party, verfolgte das Ziel, ihr Volk nach den Bedrohungen im 19. Jahrhundert wiederzubeleben. Dies zielte nicht auf eine Abgrenzung, sondern durchaus auf die Übernahme westlichen Wissens und westlicher Werte wie in der Medizin oder Ausbildung, aber auf der anderen Seite die unbedingte Förderung der traditionellen Kultur wie der Künste. Apirana Ngata war ein großer Förderer von traditionellem Handwerk wie dem Schnitzen oder dem Tanz, dem Kapa Haka. Er entwickelte zudem ein Programm zur Landentwicklung und verhalf vielen Stämmen dazu, ihr Land zurückzugewinnen.

Maori im Zweiten Weltkrieg

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die neuseeländische Regierung beschloss eine Ausnahme für Maori, wonach sie nicht wie andere Bürger während des Zweiten Weltkriegs zum Militär eingezogen wurden, aber viele Maori meldeten sich freiwillig und formten das 28. oder Maori-Bataillon, das auf Kreta, in Nordafrika und Italien eingesetzt wurde. Insgesamt nahmen etwa 17.000 Maori an Kriegshandlungen teil.

Seit den 1960er Jahren

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seit den 1960er Jahren erlebte die Kultur der Maori einen umfassenden Aufschwung. Die Regierung erkannte die Maori als politische Kraft an. Das Waitangi Tribunal wurde 1975 installiert, eine Instanz, bei der Maori ihre Rechtsansprüche, die sich aus dem Vertrag von Waitangi ergeben, anmelden können. Allerdings kann dieses Tribunal nur Empfehlungen aussprechen, die für die Regierung nicht bindend sind. Immerhin haben Maori beispielsweise grundsätzliche Ansprüche auf Fischen und Waldwirtschaft erfolgreich geltend machen können. Als Folge des Tribunals wurden zudem zahlreichen Iwi Entschädigungsgelder insbesondere für die Landenteignungen bezahlt, die nach Schätzung der Maori aber nur 1 bis 2,5 % des Schadens abdeckten.

Im Juni 2008 einigten sich die Regierung Neuseelands und ein Maori-Kollektiv aus sieben Stämmen nach über 20 Jahren Verhandlungszeit auf eine umfassende Entschädigung für die Ureinwohner. Dem Kollektiv, das rund 100.000 Maori im Zentrum des Landes repräsentiert, wurden 176.000 Hektar kommerziell genutzter Waldfläche und die Einnahmen aus deren Bewirtschaftung zugesprochen. Den Gesamtwert der Wiedergutmachung bezifferte die Regierung auf 500 Millionen Neuseeland-Dollar (etwa 243 Millionen Euro). Durch den Vertrag wurden die sieben Stämme zu den größten Waldbesitzern Neuseelands.[11]

Im Jahr 1994 zeigte der Film Once Were Warriors (Die letzte Kriegerin), auf der Grundlage eines Romans aus dem Jahr 1991, einem breiten Publikum die Misere des Maori-Lebens insbesondere in städtischen Umgebungen auf. Der Film hatte in dieser Zeit die höchsten Einspielzahlen und erhielt international viele Auszeichnungen. Manche Maori befürchteten allerdings, dass dieser Film ein Bild erzeugt, das den Maori-Mann als generell gewalttätig erscheinen lässt.

Ende Mai 2024 kam es zu Massenprotesten der Maori gegen die Regierung des konservativen Premierministers Christopher Luxon. An Demonstrationen in Auckland und Wellington nahmen Zehntausende Menschen teil. Das Kabinett Luxon hatte zuvor angekündigt, eine Gesundheitsbehörde zu schließen, die sich eigens an Maori richtet. Die Regierung erwog außerdem eine Überprüfung des Vertrages von Waitangi, der die Ansprüche der Maori formuliert. Die Māori Party kündigte Widerstand dagegen an und brachte die Bildung eines eigenen Parlaments für die Maori ins Spiel.[12][13]

Die maorische Sprache

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach dem Zweiten Weltkrieg ging in vielen Gegenden Neuseelands Te Reo Māori, die Sprache der Maori, als Alltagssprache verloren. Heute sind viele Maori mittleren Alters dieser ursprünglichen Sprache nicht mehr mächtig. Seit den 1970er Jahren unterrichten deshalb viele Schulen die Kultur und Sprache der Maori, und in den Kindergärten entstanden sog. kōhanga reo (Sprachnester), in denen mit den Kindern ausschließlich Maori gesprochen wird. Im Jahr 2004 startete Maori Television, ein staatlich finanzierter Fernsehsender, der seine Sendungen möglichst in Maori ausstrahlt, wenn auch mit englischen Untertiteln.

Te Reo Māori ist heute Amtssprache in Neuseeland. Deshalb sind offizielle Webseiten in beiden Sprachen gehalten, und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sollten wenigstens in Ansätzen der Sprache mächtig sein, was sich aber bislang nicht durchsetzen lässt. Die Volkszählung im Jahre 2006 ergab, dass 4,1 % aller Neuseeländer Te Reo Māori sprechen können.[14]

Tradition und Kunsthandwerk

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bis zur Ankunft der Europäer lebten die Maori vom Fischfang, der Jagd nach Vögeln und Ratten, vom Sammeln von Beeren, Sprossen, Kernen und Farnwurzeln und vom Anbau von Kūmara (Süßkartoffeln), Taro, Hue (Flaschenkürbis) und Uwhi (Yams), die allesamt ihre Vorfahren von den nördlichen pazifischen Inseln mitgebracht hatten.[15] Das erste Jahrhundert nach Ankunft der Maori auf Neuseeland wird als die „Moas-Jäger-Periode“ bezeichnet, da der große flugunfähige Laufvogel für die Maori eine leichte Beute darstellte und schätzungsweise im 14. Jahrhundert gänzlich ausgerottet wurde. Danach gewannen der Fischfang und der Anbau von Feldfrüchten größere Bedeutung.[16]

Werkzeuge wurden aus Steinen, Holz und Knochen hergestellt. Wichtige mechanische Hilfsmittel waren Keile, Kufen, Flaschenzüge, Pflug und mit Schnüren betriebene Bohrer. Die Holzbearbeitung zum Bau von Hütten und Kanus sowie die Bearbeitung von Flachs zur Ausgestaltung der Hütten war, unter Berücksichtigung der verwendeten einfachen Werkzeuge, hoch entwickelt. Waffen (Mere) wurden aus Hartholz, starken Knochen oder aus Steinen wie Pounamu hergestellt. Zum Fischen verwendeten sie Speere, Angelschnüre mit Haken und auch Netze und Reusen. Besondere Bedeutung hatte die Herstellung von Matten, die aus dem neuseeländischen Flachs gefertigt wurden.[17]

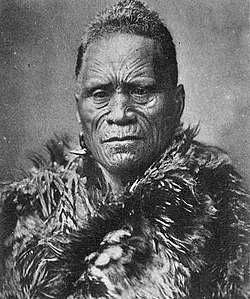

Kunst fand in der Gesellschaft der Maori in Form von mündlicher Literatur und Redekunst, Dichtung über Gesang, in verschiedenen Darbietungen von Musik und Tanz, in der Weberei, in der Holzschnitzerei und in der Herstellung von Skulpturen aus Holz und Stein ihren Ausdruck. Auch die Tätowierungen des Körpers, bevorzugt des Gesichtes, waren eine Kunstform, in der sozialer Rang, Status der Geburt, Heirat, Autorität und persönliches Zeichen gleich einer Unterschrift dargestellt wurden.

Die Malerei der Maori war vor der Ankunft der Europäer nicht so bedeutungsvoll, wie sie in den Jahren danach wurde. Auch die Wharenui (Versammlungshäuser) unterschieden sich in Anzahl und Bedeutung von denen, die wir heute kennen und die von den jeweiligen Maori-Clans zum zentralen Mittelpunkt ihrer Gemeinschaft gemacht wurden und heute auch Ausdruck ihrer Kultur sein sollen.[18] In der Malerei hatte in der voreuropäischen Zeit lediglich die Kunst der Kowhaiwhai-Malerei, mit deren Mustern die Dachsparren in den Häusern, Denkmäler, Paddel und die Unterseite der Kanus bemalt wurden, eine gewisse Bedeutung.[19]

Eine der bekanntesten Traditionen der Maori ist der Haka, ein Kriegstanz, der heutzutage auf Festen und zur Begrüßung von Gästen zelebriert und gerne auch vor Touristen aufgeführt wird. Zur Bekanntheit dieses Kriegstanzes haben die All Blacks beigetragen, die vor ihren Rugby-Spielen regelmäßig den Haka aufführen, für die Zuschauer und auch, um dem Gegner Respekt beizubringen. Poi, das Jonglieren mit an Seilen angebundenen Bällen, ist eine Darbietung der Frauen, die damit um die Gunst der Männer werben wollten.

Kleidung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ursprünglich kleideten die Maori sich in Mäntel unterschiedlicher Art und Größe. Sie waren kunstvoll aus Neuseeländer Flachs gearbeitet oder aus Hundefellen zusammengesetzt. Sie hielten gut die Wärme, schützten vor Nässe und waren von großer Dauerhaftigkeit. Viel Beachtung außerhalb Neuseelands fand die eindrucksvolle Häuptlingskleidung aus Federn und Vogelfellen, die Gottfried Lindauer in eindrucksvollen, naturgetreuen Abbildungen bekannt machte. Später versuchten einzelne Häuptlinge, die stattdessen mit einem schwarzen Anzug, Stiefeln und einem Zylinderhut auftraten, sich nach europäischer Art zu kleiden.[20]

Traditionelle Religion

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Sprache der Maori existiert kein eigenständiges Wort für Religion, denn in ihrer Weltsicht gab es keinen Unterschied zwischen einer diesseitigen und einer jenseitigen Welt. Es ist erstaunlich, dass man ausgerechnet im riesigen Pazifischen Ozean von einer im Wesentlichen einheitlichen polynesischen Religion sprechen kann, zu der auch die traditionellen Glaubensvorstellungen der Maori zählen.[21]

Die ersten Besiedler Neuseelands und die mythischen Vorfahren des einfachen Volkes werden nach den Überlieferungen Manahune (etwa: die Experten des Mana) genannt. Von ihnen stammt eine animistische Weltsicht von der (göttlichen) Beseeltheit der ganzen Welt mit verschiedenen Geistwesen und Schutzgöttern (Aiki). Bereits aus dieser Zeit stammen die Mythen von den Kulturheroen „Maui“ (der Schalk) und „Tiki“ (der erste Mensch), die wesentlich an der Entstehung des Lebens, der Fruchtbarkeit und der menschlichen Kultur (insbesondere des Fischfangs) beteiligt waren.[22]

Wie in allen polynesischen Religionen hatte der Ahnenkult eine große Bedeutung, die Auffassung vom Menschen war zweigeteilt in Körper und Seele,[21] und die polytheistische, stark hierarchisch gegliederte Götterwelt spiegelte die Gesellschaftsschichten des vorstaatlichen Häuptlingstums in Sklaven, einfache Manahune und Ariki (Oberpriester und Oberhäuptling) wider. Auch auf Neuseeland ist ein Verständnis der traditionellen Gesellschaft ohne grundsätzliche Einbeziehung dieser transzendenten Grundhaltung nicht möglich.[22] Die zentralen Begriffe sind auch hier Mana und Tapu. Von den Ahnen erbte der Maori nicht nur die göttliche Kraft Mana, sondern sie nahmen durch Zeichen oder Träume unmittelbaren Einfluss auf das Leben des Einzelnen und verkörperten zugleich das Stammland, das die Lebenden mit den Toten verband.[23] Wie für so viele Fähigkeiten und Künste gab es auch für die Religion neben dem Ariki und den Propheten (tula oder taura) verschiedene sachverständige Experten, die Tohunga genannt wurden.[24] In der Kunst der Maori fallen die Manaia-Wesen auf, anthropozoomorphe Figuren mit Vogel- und Reptilköpfen. Ähnliche Figuren finden sich auch auf der Osterinsel, wo die Verehrung der Vogelmenschen zentraler Bestandteil eines Kultes ist.

Die Göttervorstellungen der Maori (→ Rangi und Papa) beruhen zwar auf einem gemeinpolynesischen Schöpfungsmythos, müssen jedoch darüber hinaus für sich gesehen werden.[22] Auf Neuseeland gilt Tane als Gott der Bäume und Wälder, von denen angenommen wurde, dass sie durch die Kraft ihres Wachstums den Himmel von der Erde hatten lösen können. Ein weiterer (männlicher) Gott war Tangaroa (Tangaloa, Ta’aroa), der Herrscher über das Meer, der auf einigen Inseln Polynesiens als oberster Schöpfergott und Ahnherr der Adelsgeschlechter verehrt wurde. In Zusammenhang mit ihm steht die Überlieferung vom Weltei: Einst entschlüpfte Tangaroa einem eiförmigen Gebilde, wobei der obere Rand der zerbrochenen Eischale heute den Himmel, der untere Rand die Erde bildet.

Wie überall in Polynesien setzte bereits kurz nach den britischen Forschungsreisen im 18. Jahrhundert eine intensive christliche Missionstätigkeit ein. Kennzeichnend für sie war dabei die Strenge, mit der sie jegliche synkretistischen „Verknüpfungsversuche“ von traditionellem Glauben und Christentum unterbanden.[25] Dennoch entstanden solche Bewegungen im 19. Jh., die versuchten, aus Elementen der traditionellen und christlichen Religion „neue polynesische Religionen“ zu schaffen, so etwa Pai Mārire ab 1864 oder Rātana ab 1918.[22] Die eher christlich geprägte Rātana-Kirche erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit bei den Eingeborenen, die mehrheitlich Christen sind. Die alten Götter (bzw. die Elemente, für die sie stehen), die religiösen Mythen sowie mana und tapu sind trotz der Christianisierung noch im Denken der Menschen verankert.[22]

Maori heute

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die mehr als 565.000 Menschen, die sich als Maori identifizieren, machten 2006 14,6 % der neuseeländischen Bevölkerung aus, mit deutlichen regionalen Unterschieden.[26] Als Maori gilt, wer sich mit der Kultur der Maori identifiziert, unabhängig von Maori-Vorfahren oder deren Anzahl. Der Anteil der Personen mit wenigstens einigen Maori-Vorfahren liegt mit knapp 644.000 Personen höher als die Anzahl derer, die sich als Maori identifizieren; deren Anzahl steigt allerdings. Dies wird mit dem gestiegenen Stellenwert des Maoritums in der neuseeländischen Gesellschaft erklärt, aber auch mit einigen den Maori eingeräumten Privilegien wie z. B. Besonderheiten im Wahlrecht und stärkerer Ausbildungsförderung.

Auch wenn die Situation der Maori weithin als gut beschrieben wird (was sie im Vergleich zu anderen indigenen Völkern auch ist), so gibt es doch nach wie vor auch schwerwiegende Probleme innerhalb der Maori-Gemeinschaft selbst. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Maori lag vor 2013 deutlich unter demjenigen Gesamt-Neuseelands, in der sozialen Unterschicht sind die Maori überproportional vertreten und 39,5 % aller Maori im Alter von über 15 Jahren haben keinen Schulabschluss im Vergleich zu 25 % der neuseeländischen Gesamtbevölkerung.[27] In staatlicher Fürsorge sind über 50 Prozent der Kinder Maori.[28] Ähnlich wie etwa bei den Ureinwohnern Alaskas spielen daher diverse subsistenzwirtschaftliche Tätigkeiten (Fischen, Jagen, Sammeln) auch heute noch zur Existenzsicherung bei einigen Māorifamilien eine wichtige Rolle.[29]

Die Lebenserwartung ist weiterhin deutlich geringer als bei Nicht-Maori, auch wenn sie sich bis heute schon wesentlich verbessert hat. So betrug die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahr 1900 32 Jahre, 1946 für Männer 48,8 Jahre und für Frauen 48 Jahre. 2003 betrug sie für männliche Maori 67 und für weibliche 72 Jahre (Vergleich: Nicht-Maori-Männer 75 und -Frauen 81 Jahre).[30]

Bekannte Persönlichkeiten unter den Maori sind die Fußballnationalspielerin und WM-Teilnehmerin Abby Erceg sowie die Star-Wars-Darsteller Temuera Morrison und Daniel Logan, oder der aus Peter Jacksons Filmtrilogie Der Herr der Ringe bekannte Lawrence Makoare. Die Opernsängerin Kiri Te Kanawa hat einen Maori-Vater und eine irische Mutter, der Fußballspieler Wynton Rufer einen schweizerischen Vater und eine Maori-Mutter. Die Musiker der Band Alien Weaponry stammen von den Maori ab und verwenden für ihre Texte teilweise die Maori-Sprache.

Seit den 1990er Jahren tragen wieder mehr Maori traditionelle Tätowierungen (Tā moko), während sich frühere Generationen davon distanzierten. Die ehemalige neuseeländische Außenministerin Nanaia Mahuta ließ sich 2016 als erste Parlamentsabgeordnete das für Frauen vorgesehene Lippen- und Kinn-Tattoo („Moko Kauae“) anfertigen. Eine andere Vorreiterin in diesem Bereich war die Fernsehmoderatorin Oriini Kaipara.[31]

Siehe auch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Roger Neich: Painted Histories. Early Maori Figurative Painting. Auckland University Press, Auckland 1993, ISBN 1-86940-087-9 (englisch).

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Literatur zum Thema Maori im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Historical Māori and Pacific Islands. NZETC, abgerufen am 3. Mai 2013 (englisch, Liste mit Links zu anderen Quellen).

- Contemporary Māori and Pacific Islands. NZETC, abgerufen am 3. Mai 2013 (englisch, Liste mit Links zu anderen Quellen).

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b J. M. Wilmshurst, A. J. Anderson, T. F. G. Higham, T. H. Worthy: Dating the late prehistoric dispersal of Polynesians to New Zealand using the commensal Pacific rat. In: The National Academy of Sciences (Hrsg.): PNAS. Volume 105, Nr. 22. Washington 3. Juni 2008 (englisch, Online [abgerufen am 3. Mai 2013]).

- ↑ New Zealand in Profile 2014. (PDF; (3,5 MB)) Statistics New Zealand, archiviert vom am 5. Juli 2014; abgerufen am 3. Mai 2019 (englisch, Originalwebseite nicht mehr verfügbar).

- ↑ einheimisch, eingeboren, echt, wahr, real, tatsächlich, wirklich, wahrhaftig; vgl. maoli. In: Hawaiian Dictionaries.

- ↑ Neill Atkinson: Adventures in Democracy – A History of the Vote in New Zealand. Otago University Press, Dunedin 2003, ISBN 1-877276-58-8 (englisch).

- ↑ Tracey McIntosh: Maori Identities – Fixed, Fluid, Forced. In: James H. Liu, Tim McCreanor, Tracey McIntosh, Teresia Teaiwa (Hrsg.): New Zealand Identities – Departures and Destinations. Victoria University Press, Wellington 2005, ISBN 0-86473-517-0, S. 45 (englisch).

- ↑ Rugby Union – Uncovering the Maori mystery. BBC Sport, 5. Juni 2003, abgerufen am 3. Mai 2013 (englisch).

- ↑ Trevor Bentley: Pakeha Maori – The Extraordinary Story of the Europeans Who Lived As Maori in Early New Zealand. Penguin Books, Auckland 1999, ISBN 0-14-028540-7, S. 132–133 (englisch).

- ↑ Frederick Edward Maning – 5 July 1812–1883. New Zealand Electronic Text Collection (NZETC), abgerufen am 3. Mai 2013 (englisch).

- ↑ Frederick Edward Maning: Old New Zealand – History of the War in the North of New Zealand against the Chief Heke. 1863 (englisch, Online Archive [PDF; 2,0 MB; abgerufen am 24. September 2019] Zusammenstellungen von Erzählungen und Berichten).

- ↑ Robert MacDonald: The Maori of Aotearoa-New Zealand. The Minority Rights Group, London 1990, ISBN 0-946690-73-1, S. 5 (englisch).

- ↑ Nach 150 Jahren Diskriminierung – Maori erhalten Entschädigung. N-TV, 25. Juni 2008, archiviert vom am 26. Juni 2008; abgerufen am 3. Mai 2013.

- ↑ Te Pāti Māori protest live updates: Thousands turn out to join Budget Day protests across NZ; New Zealand Herald, 30. Mai 2024.

- ↑ Massenproteste der Maori gegen Regierung, Deutschlandfunk, 30. Mai 2024.

- ↑ QuickStats About Culture and Identity – Languages spoken. Statistics New Zealand, abgerufen am 3. Mai 2013 (englisch).

- ↑ Tanira King: Ahuwhenua – Māori land and agriculture - Changes to Māori agriculture. In: Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand. 22. September 2012, abgerufen am 22. März 2016 (englisch).

- ↑ Waldemar Stöhr: Lexikon der Völker und Kulturen. Westermann, Braunschweig 1972, ISBN 3-499-16160-5, S. 97 f.

- ↑ Christopher Latham: Culture summary: Maori. HRAF Publication Information, New Haven, Connecticut 2009 (englisch).

- ↑ R. Neich: Painted Histories. 1993, S. 1 ff.

- ↑ R. Neich: Painted Histories. 1993, S. 16.

- ↑ J. J. Weber: Hausschatz der Länder- und Völkerkunde – Geographische Bilder aus der gesamten neuen Reiseliteratur. Band 2, J. J. Weber, Leipzig 1896, abgerufen am 17. April 2018.

- ↑ a b Annette Bierbach, Horst Cain: Polynesien. In: Horst Balz u. a. (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie. Band 27: Politik/Politologie – Publizistik/Presse. Walter de Gruyter, Berlin / New York 1997, ISBN 3-11-019098-2. S.

- ↑ a b c d e Corinna Erckenbrecht: Traditionelle Religionen Ozeaniens. In: Harenberg Lexikon der Religionen. Harenberg-Verlagsgruppe, Dortmund 2002, S. 938–951, abgerufen am 14. Oktober 2015. (Einführung in die Religionen Ozeaniens)

- ↑ Mihály Hoppál: Das Buch der Schamanen. Europa und Asien. Econ Ullstein List, München 2002, ISBN 3-550-07557-X, S. 427 f.

- ↑ S.A. Tokarew: Die Religion in der Geschichte der Völker. Dietz Verlag, Berlin 1968, S. 112 f.

- ↑ Hermann Mückler: Mission in Ozeanien. Facultas, Wien 2010, ISBN 978-3-7089-0397-2, S. 44–46.

- ↑ QuickStats About New Zealand – Ethnic groups, birthplace and languages spoken. Statistics New Zealand, abgerufen am 3. Mai 2013 (englisch).

- ↑ QuickStats About New Zealand – Education. Statistics New Zealand, abgerufen am 3. Mai 2013 (englisch).

- ↑ Wegen staatlicher Fürsorge – Maori klagen über «moderne Kolonialpolitik». In: srf.ch. 31. Juli 2019, abgerufen am 31. Juli 2019.

- ↑ Carol Reid, Jae Major (Hrsg.): Global Teaching: Southern Perspectives on Teachers Working with Diversity, palgrave macmillan, ISBN 978-1-137-53214-5, S. 123, Fußnote 1

- ↑ Mason Durie: Ngā Kāhui Pou – Launching Māori Futures. Huia Publishers, Wellington 2003, ISBN 1-877283-98-3, S. 143 (englisch).

- ↑ Māori facial tattoos get visibility boost following appointment of New Zealand foreign minister. In: edition.cnn.com. 4. November 2020. Abgerufen am 30. Mai 2024.